Email : humorliner (at) yahoo.com

Ucapan Gus Dur ibarat teka-teki. Ia saya pergoki di Toko Buku Gramedia Blok M, Jakarta Selatan, 25 Oktober 1986. Dua puluh tahun yang lalu.

Ucapan Gus Dur ibarat teka-teki. Ia saya pergoki di Toko Buku Gramedia Blok M, Jakarta Selatan, 25 Oktober 1986. Dua puluh tahun yang lalu. Saat itu, ketika melihat sosoknya memasuki toko, mendorong saya memberanikan diri untuk memperlihatkan buku yang baru saya beli, karya Mildred Meiers dan Jack Knapp, 5600 Jokes For All Occasions (1980), kepadanya.

Melihat kesamaan sebagai penikmat humor, setelah saling bertukar koleksi lelucon, Gus Dur mengeluarkan pernyataan yang saat itu berupa misteri. “Hanya kita saja yang masih waras,” cetusnya.

Belasan tahun kemudian teka-teki Gus Dur itu bisa saya mengerti. Hal itu terjadi di akhir 2001 ketika saya kena PHK pada sebuah perusahaan Internet di Jakarta.

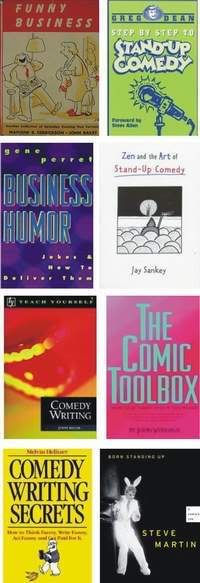

Untuk pengobat gundah, saya memutuskan membeli buku-buku panduan menjadi komedian. Isi buku-buku itu malah tidak menghibur. Justru membuat saya makin dirundung hati yang hancur. Terutama oleh bukunya Judy Carter, The Comedy Bible (2001).

Asumsi dan bahkan paradigma saya tentang komedi yang sudah saya anggap benar selama ini, bahkan karatan, berurat dan berakar, harus diruntuhkan. Harus dihancurkan.

Pemahaman bahwa menjadi komedian itu sekadar tampil di panggung menceritakan lelucon tentang orang lain atau karya orang lain, ternyata menurut Judy Carter hal itu merupakan kekeliruan yang sangat fundamental. Karena menurutnya, setiap komedian wajib dituntut orisinalitasnya. Di panggung dirinya harus berani dan jujur dalam membeberkan otobiografi mereka masing-masing.

“We funny people are not normal”, tegasnya. Orang normal mengekspresikan selera humornya dengan menghafalkan lelucon, sementara jenakawan sejati mentransformasikan pengalaman hidupnya.menjadi lelucon. Ia menulis lelucon tentang hidupnya sendiri pula.

Tambah Judy Carter, kalau sebagian besar orang cenderung menyembunyikan cacat dan cela dirinya, para jenakawan justru mempertontonkannya semua itu kepada dunia. “Comedy...be afraid, be very afraid !”, tandas lanjutnya.

Keterusterangan, kejujuran, memang menakutkan. Tetapi semakin dalam menyelami riwayat hidup para komedian, sedari George Burns, Richard Pryor, Rodney Dangerfield, Joan Rivers sampai Jon Stewart yang baru saja memandu acara Oscar 2006, semakin saya menaruh hormat atas kejujuran mereka sebagai manusia. Para jenakawan sejati senantiasa mampu menemukan humor dalam momen yang serius, juga tragedi hidupnya, dan bahkan pada momen yang paling pribadi sekali pun.

Sekadar contoh adalah Christopher Titus. Ia komedian solo dan membintangi cerita seri televisi yang mentransformasikan problem kehidupannya dalam keluarga yang tidak normal menjadi bahan leluconnya. “Saya melucukan ibu saya yang menembak mati pacarnya. Saya juga melucukan ibu saya yang melakukan bunuh diri. Semua itu mampu membuat penonton tertawa.”

Chris Titus melawak dengan bahan yang benar-benar orisinal, segenap sisi hidupnya sendiri. Yang paling gelap sekali pun. Memanglah, komedian sejati memiliki totalitas ketika menerjuni dunianya. Mungkin dapat diibaratkan sebagai seseorang yang berupaya memperoleh kekayaan hingga dirinya berani bersekutu dan membuat “perjanjian dengan setan.”

Karena komedian sejati harus ikhlas menggadaikan sebagian nyawa atau kehidupannya dalam perjanjian itu. Komedian harus berani merelakan semua kekurangannya sebagai manusia untuk dibedah, ditonjolkan dan dijajakan semuanya untuk menjadi bahan tertawaan.

Self-deprecating. Seorang Gus Dur, seperti diungkap Moh. Mahfud M.D. dalam artikelnya “Politik Humor Gus Dur” (JawaPos,15/3/2006), memiliki kepiawaian tinggi dalam menghumori dirinya sendiri.

Alkisah, ketika berceramah di depan kerumunan massa, Gus Dur mengajak massa untuk membaca salawat bersama-sama dengan suara keras. Setelah itu, dia mengatakan, selain mencari pahala, ajakan membaca salawat tersebut adalah untuk mengetahui berapa banyak orang yang hadir.

“Dengan lantunan salawat tadi, saya jadi tahu berapa banyak yang hadir di sini. Habis, saya tak bisa melihat. Jadi, untuk tahu besarnya yang hadir, ya dari suara salawat saja,” jelasnya.

Keikhlasan Gus Dur mengolok kekurangan diri sendiri, self-deprecating, merupakan ujud kewarasan dirinya sebagai pribadi. Menu serupa juga jadi andalan komedian muslim di Amerika Serikat dan Inggris yang sedang berjuang menegakkan citra Islam sebagai agama yang cinta damai pasca serangan teroris 11 September 2001.

Sebagai contoh adalah Shazia Mirza, pelawak Inggris yang tidak lajim. Ia perempuan, lulusan biokimia Universitas Manchester dan keturunan Pakistan. Menceritakan isi kelasnya, ia bercerita bahwa mahasiswa muslim pria lebih banyak yang lebih pintar menguasai ilmu kimia dibanding dirinya.

“Pantas saja, mereka tekun belajar karena ingin mampu membuat bom,” cetusnya.

Tissa Hami adalah komedian perempuan lain, tetapi di Amerika Serikat. Ia bergelar Master Kajian Internasional dan bekerja di John F. Kennedy School of Government., Universitas Harvard. Dengan melawak, “saya ingin menunjukkan bahwa umat Islam bukanlah teroris, tidak semuanya fanatik. Juga tidak semua wanita muslim tertindas dan terbungkam,” katanya.

Latar belakang asalnya dari Iran dan referensi buruk hubungan antara negeri kelahirannya dengan negerinya kini (AS), sering jadi lawakan. Katanya, “kalau tidak ada penonton yang tertawa mendengar lawakan saya, Anda semua akan saya jadikan sandera!”

Mencela orang lain. Bagaimana lanskap lawakan di Indonesia selama ini ? Kiranya kita dapat bercermin dari pengalaman pelawak Basuki Srimulat. Seperti tertuang di JawaPos (3/3/2006), ia baru pulang dari naik haji. Ia satu pesawat dengan KH Zainuddin MZ, Ustadz Iskandar dan satu lagi pria yang disebut Basuki sebagai Ketua Dewan Syuro.

Pria yang terakhir ini bertanya kepada Basuki : “Apa akan terus melawak meski sudah menyandang predikat haji ?” Basuki balik bertanya : “Lho, memangnya kenapa ?” Beliau menjawab : “Melawak itu kan identik dengan mencela orang lain ?” Mendengar hal itu Basuki tidak bisa langsung menjawab.

Miftah Faridl dari ITB dalam bukunya Pokok-Pokok Ajaran Islam (2004) telah menderetkan daftar dosa atau hal-hal yang tidak baik terkait afatul lisan, bahaya lidah. Bahaya lidah termasuk mencaci maki, membuka kesalahan orang lain, memanggil nama jelek terhadap orang lain, sampai menghina dan mencemooh.

Kalau saja perbuatan negatif tersebut selama ini justru merupakan modus lawakan yang lajim sekaligus berpotensi mengandung dosa, lalu apa solusinya ?

Pernyataan Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi (Suara Merdeka, 4/2/2006) mungkin dapat dipakai sebagai panduan. Ia mensinyalir rentetan bencana yang melanda Indonesia akhir-akhir ini tidak lepas dari perilaku spiritual manusia Indonesia.

Menurutnya, kebanyakan bangsa Indonesia dewasa ini lebih sibuk mengurusi cacat orang lain sehingga kerap lupa pada cacat sendiri. Padahal, dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, berbahagialah orang yang repot mengurusi cacatnya sendiri hingga lupa dan tidak sempat menghitung cacat orang lain.

Rentetan bencana yang terjadi di Tanah Air pasti bukan akibat dosa komedian kita semata. Tetapi sinyal menuju sajian komedi yang lebih baik telah ditorehkan. Terlebih di bulan Ramadhan, di mana tayangan televisi kita identik pesta tayangan komedi, kiranya bulan suci ini bisa dijadikan sebagai momen bagi komunitas komedi kita untuk introspeksi.

Agar mampu menemukan (kembali) jalan lurus dan bersih dari “dosa” dalam berkarya, dimana keteladanan pribadi Gus Dur sampai nasehat KH Hazim Musyadi diharapkan sebagai pencerahan. Bagi dunia komedi dan juga bagi bangsa kita di masa depan.

Ketika terlalu banyak pemimpin dan pejabat negeri ini semakin sulit ditemui memiliki kewarasan, dalam arti berani jujur mengakui dan berani menertawai kekurangan dirinya sendiri, mungkin kita masih punya sandaran agar mampu bertahan. Yaitu sense of humor kita dan kejujuran para komedian !

Pengantar Bambang Haryanto : Artikel ini dengan judul “Komedi dan Komedian : Kejujuran Mengolok Diri Sendiri” dengan penyuntingan pernah dimuat pada halaman Humaniora-Teroka di harian Kompas, 27 Januari 2007, yang saat itu penjaga rubriknya adalah sastrawan Radhar Panca Dahana.

Artikel ini dimuat kembali sebagai catatan kenangan pribadi penulis terhadap Gus Dur, humoris dan guru bangsa, yang meninggal dunia 30 Desember 2009. Di tengah kemelut bangsa yang dilanda krisis moral, krisis keteladanan, dan krisis sikap pluralis, kau telah meninggalkan bangsa ini. Selamat jalan, Gus.

Artikel ini sebelumnya juga disajikan di : http://komedian.blogspot.com/2007/01/komedi-dan-komedian-kejujuran-mengolok.html

Wonogiri, 31 Desember 2009

No comments:

Post a Comment