Oleh : Bambang Haryanto

Email : humorliner (at) yahoo.com

Mobil Hummer yang macho itu terparkir di Wonogiri. Jumat siang (22/7/2011).

Nomor polisinya menunjukkan mobil Jakarta. Saya amati ban yang kekar, juga membelai-belai bodinya dengan rasa takjub. Syukurlah, pemiliknya tak ada di tempat.

Sempat muncul impuls untuk mengambil kamera dari tas, lalu jepret sana-sini. Termasuk menjepret diri sendiri di depan mobil garang itu, lalu misalnya untuk kemudian diunggah ke Facebook. Desakan nafsu kecil itu, tidak saya hiraukan. Sudahlah.

Tidak perlu. Walau saya menyukai tontonan balapan F-1 sebagai fans Ferrari, pernah bersekolah di STM jurusan mesin, tetapi saya tidak begitu bernafsu untuk dikenal atau dikenang (?), sebagai maniak mobil. Apalagi kemudian sempat pula terlintas guyonan komedian top AS, Andy Borowitz, yang menyatakan bahwa kepemilikan mobil Hummer itu merupakan aksi kompensasi diri dari sang empunya.

Dalam kolom humornya 25/2/2010 ia menulis : “Keputusan General Motors kemarin untuk menghentikan produksi mobil Hummer telah mengunjam hati sekelompok pencinta fanatik mobil ini : kaum brengsek (aslinya ia tulis sebagai : assholes) Amerika.

Di seluruh negara, kaum brengsek itu menyatakan rasa kehilangan dan dukanya yang mendalam akibat keputusan itu. Mereka pun menyarankan para sesamanya agar mencari cara-cara baru untuk mengkompensasikan kepemilikan penis mereka yang kecil-kecil.

Terima kasih, Andy.

Humor Anda ini mengingatkan ucapan nyelekit dari Gus Dur bahwa anggota DPR itu seperti murid taman kanak-kanak. Suka ribut, getol mementingkan dirinya sendiri, dan tentu saja pantas (ini menurut saya dan tertulis di buku Komedikus Erektus) mereka memiliki penis yang kecil-kecil juga.

Penuh warna. Bisa memergoki mobil Hummer itu lumayan memperkaya rona hari Jumat saya ini. Pagi hari, berangkat jam 04.50, bisa melakukan ritus jalan kaki pagi. Bertemu dan berbagi ucapan selamat pagi, ritus rutin, dengan trio ladies menawan dari Toko Bangunan Metro Jaya. Dua di antaranya nampak sambil jalan tangannya memegang dan mengayun-ayunkan dumble untuk memperkuat otot-otot tangan mereka. Apakah mereka akan ikut lomba pancho seperti Sylvester Stallone ? Saya tidak tahu.

Pulangnya, mampir pasar. Bertanya tentang harga ayam babon yang siap bertelur, sekitar 40 ribuan. Kemudian menuju kios yang pemiliknya saya beri nama kode “mbak cantik selatan.” Beberapa saat lalu saya melihat matanya berkilau-kilau, persis seperti kata-kata Sunyahni dalam lagu “Tak Eling-Eling” : “Ing naliko iku, candik ayu sumunar netramu.”

Kepadanya, saya berikan foto dirinya, yang saya jepret tahun 2009. Tawanya yang renyah berderai mengisi pagi.

Sesudah mandi, menuju Perpustakaan Umum Wonogiri. Membaca-baca Kompas dan tiga koran lainnya. Akses Internet untuk menemukan gambar teknografi profil pemakai media sosial dari Forester Research dan memajangnya di catatan saya di Facebook.

Dapat SMS, mantan teman kuliah saya di UI, Bakhuri Jamaluddin. Warga Pamulang, Tangerang Selatan ini lagi berada di Sragen. Lagi nyadran. Ia mengajak ketemuan di Solo, Sabtu malam, untuk menonton Wayang Orang Sriwedari.

Aduh, seingat saya, saya nonton wayang orang ini yang terakhir kali adalah pada abad yang lalu. Tepatnya tahun 1974. Atau tahun 1975. Saat itu malam inaugurasi IKIP Surakarta. Mahasiswi baru yang menjadi buah bibir saat itu adalah, antara lain Rosana, Anik dan Ratih. Dua nama terakhir itu mahasiswi Pendidikan Sosial, satu angkatan dengan Ravik Karsidi yang kini menjabat sebagai rektor UNS Sebelas Maret.

Saat itu saya mengajak tetangga saya di Tamtaman, Baluwarti, Solo. Orang Australia, yang suka melukis, guru bahasa Inggris, dan punya matanya biru kehijauan.Victory Monk.

Undangan Bakhuri itu bikin nostalgia tahun 1986. Saat kami sama-sama menonton Srimulat di Taman Ria Senayan, dan membuat undangan dari Gus Muh (Muhidin Dahlan)-Yogyakarta terpaksa tidak bisa saya penuhi. Pagi-pagi Gus Muh (semalam sebagai peneliti sejarah LEKRA, ia muncul di tvOne) kirim SMS tentang acara bedah buku.

Yang ditampilkan adalah novel karya Wina Bojonegoro berjudul The Soul : Moonlight Sonata. (Btw, “kok bikin saya mudah ingat cerita tentang Bella dan Edward”-nya Stephenie Meyer). Tempat : Indonesia Buku, Jl. Patehan Wetan 3, Yogyakarta. Pembicara : Diana AV Sasa, Wina Bojonegoro dan Dyah Merta. Moderator Endah Sr. Waktu : Sabtu, 23/7/2011. Jam 15.00.

Makasih, Gus Muh.

Moga acaranya sukses.

Sesudah Jumatan, menemani adik saya Nuning yang ulang tahun hari ini (22/7) dan juga suaminya, Nano, ke warung makan ayam goreng kampung Bu Paryanti. Di Wonokarto. Warung ini dipenuhi spanduk. Yang mencolok spanduk promosi sepeda motor Yamaha dan ada juga Suzuki. Bersama produk rokok, promosi sepeda motor memang lagi “menggila” di Wonogiri.

Bye Facebook. Malam, bisa akses Internet, untuk menulis status berisi ucapan politikus Partai Demokrat dari AS yang menjadi Gubernur Texas ke 45, Ann Richards. Ucapannya itu relevan terkait atmosfir perseteruan teman yang kemudian menjadi musuh, antara M. Nazaruddin vs Anas Urbangingrum.

Ann Richards bilang : “Senantiasa saya katakan bahwa dalam politik, lawan-lawan Anda tidak akan melukai Anda, tetapi justru teman-teman sendiri yang mampu membunuh Anda.”

Status saya yang kedua tentang hasil penelitian menarik yang mengisahkan perbedaan profil pendidikan antara mereka yang memiliki akun Facebook, Twitter dan LinkedIn.

Dibeberkan, pendidikan rata-rata pemilik akun Twitter lebih tinggi dibanding pemilik akun Facebook. Tetapi keduanya jeblok bila dibandingkan tingkat pendidikan mereka yang memiliki akun LinkedIn. Apakah kini saatnya untuk mengucap good bye untuk Facebook ?

Malamnya, melalui layar MetroTV, saya menonton sajian rekaman percakapan antara Iwan Piliang dengan M. Nazaruddin melalui fasilitas video chatting-nya Skype. Kalau dalam pembelaannya Anas Urbaningrum selalu menuduh M. Nazaruddin sedang berhalusinasi, melakukan fitnah tanpa data, maka di wawancara itu kita disodori data dari Nazaruddin betapa politik uang benar-benar telah mencengkeram Partai Demokrat. Juga melumpuhkan Indonesia.

Di buku Komedikus Erektus saya telah menulis di halaman 94, mengutip penulis dan wartawan AS Theodore H. White (1915-1986) yang bilang bahwa banjir uang yang digelontorkan dalam arena politik merupakan polusi bagi demokrasi. Kemudian bila polusi ini meruyak kemana-mana, kita akan segera (atau justru sudah dan sudah lama !) mendapati negeri kita ini sebagaimana gambaran dari tokoh serba bisa Benyamin Franklin (1706-1790) :

“Di aliran sungai dan pada pemerintahan yang jelek, benda yang paling ringan saja yang mengapung di atasnya.”

Siapa yang paling top ?

Wonogiri, 23/7/2011

Friday, July 22, 2011

Thursday, July 14, 2011

Rahasia Google, Nasehat Arden dan Nostalgia Jogja

Oleh : Bambang Haryanto

Email : humorliner (at) yahoo.com

Gadis cantik di seberang itu memakai jaket biru. Bertuliskan, “Economics UGM.” Ia berkali-kali menghindari adu pandang.

Ia lebih tersedot perhatiannya kepada telepon genggamnya. Hampir sepanjang perjalanan Solo-Yogya.

Di sebelahku, anak muda laki. Berkali-kali mencek telepon genggam dari tasnya. Sebelahnya lagi, seorang bapak muda. Sejak naik, headset nampak terus menempel di telinganya.

Di seberang jauh, ada yang membaca koran. Sisa penumpang di gerbong kereta api Prameks yang saya tumpangi pagi itu (12/7/2011), tenggelam dalam lamunan masing-masing.

Saya terbenam sendirian dalam pengembaraan yang dipandu John Battelle. Ia adalah editor pendiri majalah gaya hidup digital, Wired, yang di Indonesia pada tahun 2001 dijual seharga 125 ribu rupiah. Sementara majalah lain yang juga saya sukai, Harvard Business Review dijual sampai 250 ribu rupiah.

John Battelle itu telah menulis seluk-beluk sejarah dan pengaruh keberadaan mesin pencari Google. Judul asli bukunya itu, The Search: How Google and Its Rivals Rewrote the Rules of Business and Transformed Our Culture (2005).

SBY, staf dan kroninya yang bertugas dalam politik pencitraannya, seyogyanya membaca buku ini. Siapa tahu, mereka akan menjadi maklum mengapa di bulan Februari 2011 lalu ketika seseorang mengetikkan lema “kebaikan sby” langsung disambut Google dengan pertanyaan balik yang sangat menohok : “Mungkin maksud Anda adalah keburukan SBY?”

Pustakawan ("nama Dewey juga muncul di buku ini"), bahkan juga Anda yang ingin tahu posisi diri di tengah perubahan kosmos ilmu pengetahuan dan budaya masa kini, sebaiknya juga membaca. Ini bukan buku tentang teknologi, atau sejarah bisnis perusahaan. Tetapi sebuah ulasan dalm dan menggairahkan tentang antropologi budaya suatu pencarian dan menganalisis mesin pencarian tersebut dalam perannya sebagai database of our intentions, pangkalan data penuh arti, karena di dalamnya terhimpun rasa ingin tahu kemanusiaan, eksplorasi dan gairah-gairah yang terekspresikan.

Google mencatat dan mendokumentasikan secara terinci lalu lalang pikiran umat manusia dalam lebih dari 150.000 lebih pangkalan data. Ia tahu persis, misalnya berapa juta kata “seks” atau “pornografi” yang diketik oleh orang Indonesia atau bangsa lainnya dalam kurun waktu tertentu.

Lalu muncul pikiran usil, kalau misalnya “x” itu kini menjadi minat sesuatu bangsa, bagaimana kalau kita jualan produk-produk yang terkait “x” kepada bangsa bersangkutan ? Kalau dalam sesuatu jajak pendapat seseorang tokoh dikabarkan populer dalam pangkalan data Google, tetapi bagaimana kalau yang dibocorkan ke media justru tokoh lainnya ? Google tahu kedahsyatan dirinya. Maka mereka pun pagi-pagi sudah memasang slogan Don’t be evil. Janganlah menjadi jahat.

The Dirty Thousands. Dalam perjalanan di atas Prameks itu saya baru membaca sampai halaman 41. Buku saya masukkan ke dalam tas punggung, dan gantian saya kembali membaca kartu berisi butir-butir topik terkait dengan misi perjalanan ke Yogya ini. Yaitu ingin ikut audisi Stand-Up Comedy Indonesia yang diadakan oleh KompasTV. Di Liquid Café, Jl. Magelang.

Saya tiba di stasiun Tugu, jam 8 pagi. Kereta api (walau sudah tak menggunakan api) ini ketika di tahun 70-an bernama Kuda Putih, telah memicu saya membuat cerita pendek. Judulnya, “Cintaku Antara Balapan dan Tugu.”

Kalau tidak salah tahunnya, yaitu 1978, dimuat di majalah Gadis. Itu cerpen kedua saya dan yang terakhir di majalah yang salah satu redaksinya, mBak Threes Emir, merupakan kakak kelas di Jurusan Ilmu Perpustakaan FSUI.

Keluar dari Stasiun Tugu, jalan kearah timur, langsung menatap bangunan yang dulu di tahun 1970-an dipakai sebagai markas Kodim 0734. Kantor ayah saya, almarhum Kapten Kastanto Hendrowiharso. Saat itu saya bersekolah di STM Negeri 2 Yogyakarta, di Jetis.

Kalau pas pelajaran dibatalkan, saya mengajak teman yang punya uang. Hanya dengan uang Rp. 50,00 dirinya saya ajak menemui Bapak saya. Di sana ada jatah bagi tentara untuk membeli karcis bioskop tayangan siang hari, matinee. Uang Rp. 50,00 bisa untuk menonton bagi dua orang.

Film saat itu yang jadi perbincangan antara lain kisah percintaan mahasiswa Harvard, yaitu Love Story-nya Ali McGraw dan Ryan O’Neal. Juga filmnya Lee Marvin dkk, The Dirty Dozen, cerita tentang pasukan komando terdiri dari 12 tahanan yang menyusup dan menghancurkan markas tentara Nazi Jerman.

Ketika baru-baru ini otoritas perfilman Indonesia bilang bahwa negeri kita akan menjadi tempat syuting 7 film manca negara, saya bergumam : “Sebaiknya ada film yang menceritakan SBY dan kemelut skandal korupsi di Partai Demokrat. Dan The Dirty Thousands kiranya merupakan judul yang tepat untuk film bersangkutan.”

Menjejaki Malioboro, saya kemudian menunggu bis TransJogja di terminal yang persis di seberang kantor Perpustakaan Daerah Yogyakarta. Ada papan namanya berbunyi, Jogja Library Center (JLC).

Seingat saya, sepanjang tahun 1970-1972, saya hanya sekali mengunjungi ruang bacanya. Terasa gelap, seperti suasana filmnya Harry Potter. Sejak itu tak berkunjung lagi, padahal tempat tinggal saya di Dagen, hanya sekitar 800 m dari perpustakaan ini.

Toh masih ada kenangan manis tersisa. Tahun 1977 ketika saya beraktivitas di Gallery Mandungan Muka Kraton Surakarta, saya pernah meminjam belasan koleksi majalah dinding perpustakaan ini. Saat itu saya dibantu petugasnya yang ramah : Mas Heri Santoso.

Majalah-majalah dinding yang hasil karya SLTA Yogyakarta itu lalu saya pamerkan di Solo. Dua kali. Kemudian kami pajang bersama karya-karya murid SLTA Surakarta. Karya anak-anak Jogja jauh lebih gaya.

Selain papan nama JLC, terdapat spanduk berisi informasi lomba menulis surat untuk ibu yang diadakan oleh perpustakaan tersebut. Terbuka untuk murid SD dan SMP. Topiknya, “Ibuku, Perpustakaanku.”

Sedikit berefleksi, menulis surat adalah salah satu pintu gerbang diri saya untuk menyukai kebiasaan menulis. Dan tentu saja, membaca. Sebagai anak yang pemalu, ketika SD (saya tinggal di Wonogiri, tetapi ayah saya bekerja di Yogya) saya menyatakan keinginan dengan menulis surat.

Juga ketika ingin dibelikan buku. Hari Minggu siang, ketika ayah saya akan kembali ke Yogya, bila menginginkan buku saya akan tulis judul dan nama pengarang di secarik kertas. Diam-diam, kertas itu saya masukkan ke saku baju seragam ayah saya.

Sabtu minggu depan, sekitar jam 3 sore, ketika ayah saya datang dan tidak usah saling ngomong, saya segera menggeledah isi tas kerja beliau. Selain buku-buku pelajaran, buku bacaan favorit adalah kisah Mahesa Djenar dalam karya SH Mintardja, Nogososro-Sabukinten., yang akan saya temukan. Bau tintanya masih terpateri hingga kini. Lalu meringkuk di kamar tidur, membacanya. Menjelang Maghrib, buku itu pun selesai.

Kembali ke perpustakaan Jogja. Di bagian lain spanduknya itu nampak terpajang logo beberapa lembaga negara, televisi dan perusahaan, sebagai sponsor perlombaan. Kalau saja saya bekerja di perpustakaan, saya akan senang hati belajar lagi dari perpustakaan Jogja ini dalam mengadakan aktivitas yang kreatif dan inspiratif tersebut.

Muncul sajalah. Ketika bis TransJogja 3A tiba, Malioboro segera saya tinggalkan. Di jalanan ini, dulu-dulu itu, saya suka nabrak-nabrak untuk menyapa turis asing. Sekadar melatih bahasa Inggris semampunya. Perjalanan bis nampak lamban, mungkin karena saat itu saya lagi tergesa-gesa.

Seharusnya saya belajar untuk mengendalikan perangai suka tergesa-gesa ini. Demikian pula ketika dalam mencoba berenang di lautan dunia komedi, yang ingin saya terjuni, dengan mengikuti audisi komedian tunggal oleh KompasTV ini.

Audisi saya gagal. Tetapi, syukurlah, dampaknya tidak fatal-fatal amat. Karena dari rumah sudah saya siapkan beberapa mata pancing. Beberapa opsi. Ada yang untuk kepentingan sesaat, tetapi lebih banyak lagi mata-mata pancing untuk masa depan. Yang bahkan sinarnya pun baru mengintip di balik cakrawala.

Bagi para pencari kerja, saya ajak Anda menyimak nasehat Paul Arden ini. Ia eksekutif kreatif perusahaan periklanan kelas dunia Saatchi & Saatchi yang menulis buku berisi ajaran agar kita berani melawan arus. Karena emas ada di sana.

Dalam bukunya Whatever You Think, Think The Opposite (2006), ia menulis : “Jika Anda tidak mempunyai gelar atau biaya kuliah, muncul saja. Jika Anda ingin ada dalam pekerjaan di mana mereka tidak menerima Anda, muncul saja.

Pergilah menghadiri kuliah-kuliah, mondar-mandirlah mengerjakan segala sesuatu, buatlah diri Anda berguna. Buatlah orang-orang mengenal Anda. Pada akhirnya mereka akan menerima Anda, karena Anda adalah bagian dari komunitas mereka.

Mereka tidak hanya akan menghormati kegigihan Anda tetapi juga akan menyukai Anda karenanya. Ini mungkin akan makan waktu, katakan setahun, tetapi Anda akan diterima, bukan ditolak.”

Terima kasih, Paul. Ajaran Anda itu memberi saya perasaan dada lega ketika naik bus untuk meninggalkan Yogya. Saya sudah mengikuti nasehat Anda. Saya sudah muncul, dan hal magis itu kini kiranya sedang bekerja.

Tetapi tetap ada hal rada mengecewakan. Keinginan reuni dengan gadis cantik berjaket “Economics UGM” tadi hanya tinggal kenangan semata.

Tak apa-apa. Apalagi saya kini juga sudah tak mampu lagi menulis seperti “Cintaku Antara Balapan dan Tugu,” sebuah cerita pendek picisan yang saya tulis beberapa dekade lalu itu.

Wonogiri, 14/7/2011

Email : humorliner (at) yahoo.com

Gadis cantik di seberang itu memakai jaket biru. Bertuliskan, “Economics UGM.” Ia berkali-kali menghindari adu pandang.

Ia lebih tersedot perhatiannya kepada telepon genggamnya. Hampir sepanjang perjalanan Solo-Yogya.

Di sebelahku, anak muda laki. Berkali-kali mencek telepon genggam dari tasnya. Sebelahnya lagi, seorang bapak muda. Sejak naik, headset nampak terus menempel di telinganya.

Di seberang jauh, ada yang membaca koran. Sisa penumpang di gerbong kereta api Prameks yang saya tumpangi pagi itu (12/7/2011), tenggelam dalam lamunan masing-masing.

Saya terbenam sendirian dalam pengembaraan yang dipandu John Battelle. Ia adalah editor pendiri majalah gaya hidup digital, Wired, yang di Indonesia pada tahun 2001 dijual seharga 125 ribu rupiah. Sementara majalah lain yang juga saya sukai, Harvard Business Review dijual sampai 250 ribu rupiah.

John Battelle itu telah menulis seluk-beluk sejarah dan pengaruh keberadaan mesin pencari Google. Judul asli bukunya itu, The Search: How Google and Its Rivals Rewrote the Rules of Business and Transformed Our Culture (2005).

SBY, staf dan kroninya yang bertugas dalam politik pencitraannya, seyogyanya membaca buku ini. Siapa tahu, mereka akan menjadi maklum mengapa di bulan Februari 2011 lalu ketika seseorang mengetikkan lema “kebaikan sby” langsung disambut Google dengan pertanyaan balik yang sangat menohok : “Mungkin maksud Anda adalah keburukan SBY?”

Pustakawan ("nama Dewey juga muncul di buku ini"), bahkan juga Anda yang ingin tahu posisi diri di tengah perubahan kosmos ilmu pengetahuan dan budaya masa kini, sebaiknya juga membaca. Ini bukan buku tentang teknologi, atau sejarah bisnis perusahaan. Tetapi sebuah ulasan dalm dan menggairahkan tentang antropologi budaya suatu pencarian dan menganalisis mesin pencarian tersebut dalam perannya sebagai database of our intentions, pangkalan data penuh arti, karena di dalamnya terhimpun rasa ingin tahu kemanusiaan, eksplorasi dan gairah-gairah yang terekspresikan.

Google mencatat dan mendokumentasikan secara terinci lalu lalang pikiran umat manusia dalam lebih dari 150.000 lebih pangkalan data. Ia tahu persis, misalnya berapa juta kata “seks” atau “pornografi” yang diketik oleh orang Indonesia atau bangsa lainnya dalam kurun waktu tertentu.

Lalu muncul pikiran usil, kalau misalnya “x” itu kini menjadi minat sesuatu bangsa, bagaimana kalau kita jualan produk-produk yang terkait “x” kepada bangsa bersangkutan ? Kalau dalam sesuatu jajak pendapat seseorang tokoh dikabarkan populer dalam pangkalan data Google, tetapi bagaimana kalau yang dibocorkan ke media justru tokoh lainnya ? Google tahu kedahsyatan dirinya. Maka mereka pun pagi-pagi sudah memasang slogan Don’t be evil. Janganlah menjadi jahat.

The Dirty Thousands. Dalam perjalanan di atas Prameks itu saya baru membaca sampai halaman 41. Buku saya masukkan ke dalam tas punggung, dan gantian saya kembali membaca kartu berisi butir-butir topik terkait dengan misi perjalanan ke Yogya ini. Yaitu ingin ikut audisi Stand-Up Comedy Indonesia yang diadakan oleh KompasTV. Di Liquid Café, Jl. Magelang.

Saya tiba di stasiun Tugu, jam 8 pagi. Kereta api (walau sudah tak menggunakan api) ini ketika di tahun 70-an bernama Kuda Putih, telah memicu saya membuat cerita pendek. Judulnya, “Cintaku Antara Balapan dan Tugu.”

Kalau tidak salah tahunnya, yaitu 1978, dimuat di majalah Gadis. Itu cerpen kedua saya dan yang terakhir di majalah yang salah satu redaksinya, mBak Threes Emir, merupakan kakak kelas di Jurusan Ilmu Perpustakaan FSUI.

Keluar dari Stasiun Tugu, jalan kearah timur, langsung menatap bangunan yang dulu di tahun 1970-an dipakai sebagai markas Kodim 0734. Kantor ayah saya, almarhum Kapten Kastanto Hendrowiharso. Saat itu saya bersekolah di STM Negeri 2 Yogyakarta, di Jetis.

Kalau pas pelajaran dibatalkan, saya mengajak teman yang punya uang. Hanya dengan uang Rp. 50,00 dirinya saya ajak menemui Bapak saya. Di sana ada jatah bagi tentara untuk membeli karcis bioskop tayangan siang hari, matinee. Uang Rp. 50,00 bisa untuk menonton bagi dua orang.

Film saat itu yang jadi perbincangan antara lain kisah percintaan mahasiswa Harvard, yaitu Love Story-nya Ali McGraw dan Ryan O’Neal. Juga filmnya Lee Marvin dkk, The Dirty Dozen, cerita tentang pasukan komando terdiri dari 12 tahanan yang menyusup dan menghancurkan markas tentara Nazi Jerman.

Ketika baru-baru ini otoritas perfilman Indonesia bilang bahwa negeri kita akan menjadi tempat syuting 7 film manca negara, saya bergumam : “Sebaiknya ada film yang menceritakan SBY dan kemelut skandal korupsi di Partai Demokrat. Dan The Dirty Thousands kiranya merupakan judul yang tepat untuk film bersangkutan.”

Menjejaki Malioboro, saya kemudian menunggu bis TransJogja di terminal yang persis di seberang kantor Perpustakaan Daerah Yogyakarta. Ada papan namanya berbunyi, Jogja Library Center (JLC).

Seingat saya, sepanjang tahun 1970-1972, saya hanya sekali mengunjungi ruang bacanya. Terasa gelap, seperti suasana filmnya Harry Potter. Sejak itu tak berkunjung lagi, padahal tempat tinggal saya di Dagen, hanya sekitar 800 m dari perpustakaan ini.

Toh masih ada kenangan manis tersisa. Tahun 1977 ketika saya beraktivitas di Gallery Mandungan Muka Kraton Surakarta, saya pernah meminjam belasan koleksi majalah dinding perpustakaan ini. Saat itu saya dibantu petugasnya yang ramah : Mas Heri Santoso.

Majalah-majalah dinding yang hasil karya SLTA Yogyakarta itu lalu saya pamerkan di Solo. Dua kali. Kemudian kami pajang bersama karya-karya murid SLTA Surakarta. Karya anak-anak Jogja jauh lebih gaya.

Selain papan nama JLC, terdapat spanduk berisi informasi lomba menulis surat untuk ibu yang diadakan oleh perpustakaan tersebut. Terbuka untuk murid SD dan SMP. Topiknya, “Ibuku, Perpustakaanku.”

Sedikit berefleksi, menulis surat adalah salah satu pintu gerbang diri saya untuk menyukai kebiasaan menulis. Dan tentu saja, membaca. Sebagai anak yang pemalu, ketika SD (saya tinggal di Wonogiri, tetapi ayah saya bekerja di Yogya) saya menyatakan keinginan dengan menulis surat.

Juga ketika ingin dibelikan buku. Hari Minggu siang, ketika ayah saya akan kembali ke Yogya, bila menginginkan buku saya akan tulis judul dan nama pengarang di secarik kertas. Diam-diam, kertas itu saya masukkan ke saku baju seragam ayah saya.

Sabtu minggu depan, sekitar jam 3 sore, ketika ayah saya datang dan tidak usah saling ngomong, saya segera menggeledah isi tas kerja beliau. Selain buku-buku pelajaran, buku bacaan favorit adalah kisah Mahesa Djenar dalam karya SH Mintardja, Nogososro-Sabukinten., yang akan saya temukan. Bau tintanya masih terpateri hingga kini. Lalu meringkuk di kamar tidur, membacanya. Menjelang Maghrib, buku itu pun selesai.

Kembali ke perpustakaan Jogja. Di bagian lain spanduknya itu nampak terpajang logo beberapa lembaga negara, televisi dan perusahaan, sebagai sponsor perlombaan. Kalau saja saya bekerja di perpustakaan, saya akan senang hati belajar lagi dari perpustakaan Jogja ini dalam mengadakan aktivitas yang kreatif dan inspiratif tersebut.

Muncul sajalah. Ketika bis TransJogja 3A tiba, Malioboro segera saya tinggalkan. Di jalanan ini, dulu-dulu itu, saya suka nabrak-nabrak untuk menyapa turis asing. Sekadar melatih bahasa Inggris semampunya. Perjalanan bis nampak lamban, mungkin karena saat itu saya lagi tergesa-gesa.

Seharusnya saya belajar untuk mengendalikan perangai suka tergesa-gesa ini. Demikian pula ketika dalam mencoba berenang di lautan dunia komedi, yang ingin saya terjuni, dengan mengikuti audisi komedian tunggal oleh KompasTV ini.

Audisi saya gagal. Tetapi, syukurlah, dampaknya tidak fatal-fatal amat. Karena dari rumah sudah saya siapkan beberapa mata pancing. Beberapa opsi. Ada yang untuk kepentingan sesaat, tetapi lebih banyak lagi mata-mata pancing untuk masa depan. Yang bahkan sinarnya pun baru mengintip di balik cakrawala.

Bagi para pencari kerja, saya ajak Anda menyimak nasehat Paul Arden ini. Ia eksekutif kreatif perusahaan periklanan kelas dunia Saatchi & Saatchi yang menulis buku berisi ajaran agar kita berani melawan arus. Karena emas ada di sana.

Dalam bukunya Whatever You Think, Think The Opposite (2006), ia menulis : “Jika Anda tidak mempunyai gelar atau biaya kuliah, muncul saja. Jika Anda ingin ada dalam pekerjaan di mana mereka tidak menerima Anda, muncul saja.

Pergilah menghadiri kuliah-kuliah, mondar-mandirlah mengerjakan segala sesuatu, buatlah diri Anda berguna. Buatlah orang-orang mengenal Anda. Pada akhirnya mereka akan menerima Anda, karena Anda adalah bagian dari komunitas mereka.

Mereka tidak hanya akan menghormati kegigihan Anda tetapi juga akan menyukai Anda karenanya. Ini mungkin akan makan waktu, katakan setahun, tetapi Anda akan diterima, bukan ditolak.”

Terima kasih, Paul. Ajaran Anda itu memberi saya perasaan dada lega ketika naik bus untuk meninggalkan Yogya. Saya sudah mengikuti nasehat Anda. Saya sudah muncul, dan hal magis itu kini kiranya sedang bekerja.

Tetapi tetap ada hal rada mengecewakan. Keinginan reuni dengan gadis cantik berjaket “Economics UGM” tadi hanya tinggal kenangan semata.

Tak apa-apa. Apalagi saya kini juga sudah tak mampu lagi menulis seperti “Cintaku Antara Balapan dan Tugu,” sebuah cerita pendek picisan yang saya tulis beberapa dekade lalu itu.

Wonogiri, 14/7/2011

Label:

audisi stand-up comedy,

bambang haryanto,

economics ugm,

jogja,

john battelle,

kastanto hendrowiharso,

kompastv,

menulis surat,

paul arden,

perpustakaan jogja,

prameks,

the search

Tuesday, July 12, 2011

Jago Bertaji Celurit dan Leher Komedian Solo Kita

Oleh : Bambang Haryanto

Email : humorliner (at) yahoo.com

Malaikat pencabut nyawa bekerja keras di Filipina. Statistik menunjukkan 32 juta nyawa tercabut setiap tahunnya di negeri Mabuhay itu.

Jangan merasa seram dulu. Itu nyawa ayam-ayam yang mati, tetapi bukan karena disembelih. Mereka tewas menjadi korban cabikan taji lawannya.

Taji itu berupa anak pisau, seperti clurit mini, yang teramat tajam. Jutaan ayam jantan itu kemudian satu per satu meregang nyawa dalam persabungan tingkat nasional yang disiarkan secara langsung oleh 6 saluran televisi yang menggelorakan.

Adu ayam merupakan olahraga nasional di Filipina. Saya baru tahu hal itu ketika pagi (13/7/2011) ini, sekitar jam 4-an, memergoki acara “Don’t Tell My Mother” di saluran National Geographic Channel. Acara menarik yang di-host-i oleh Diego Bunuel itu lagi menceritakan pernak-pernik negerinya Corazon Aquino.

Segmen sebelumnya bercerita tentang ribuan orang yang tinggal di kuburan Manila. Tinggal di atas kuburan orang tuanya, sedari tidur, masak, dan beranak-pinak. Kemudian ada adegan yang meliput suasana perjudian yang dilegalkan, yang diselelenggarakan oleh keluarga yang justru sedang berkabung.

Sebagian uang judi itu diserahkan kepada keluarga yang sedang dirundung duka, untuk membiayai upacara penguburan yang nampaknya mahal.

Di kampung saya, Kajen, Giripurwo, Wonogiri, hal serupa pernah terjadi. Setiap ada acara keluarga, seperti upacara kelahiran bayi, khitanan, pernikahan sampai kematian, selalu ada kegiatan lek-lekan, begadang, tidak tidur semalaman. Aktivitas para tetangga yang hadir adalah dengan berjudi, memakai kartu Cina. Ada kartu yang bernama “babi,” “bedor,” “ratu,” “glinding” dan sebagainya.

Hingga muncul guyonan, “bagaimana kalau nanti malam kita membanting babi ?” Itulah ajakan untuk berjudi. Setiap pemenang dalam satu putaran akan menyisihkan sejumlah uang, disebut cuk, yang akan diberikan sebagai semacam upeti sukarela kepada tuan rumah sebagai host acara tersebut.

Di kampung saya, kebetulan di sebelah timur rumah saya, ada seorang ibu yang kampiun dalam arena perjudian itu. Namanya masih melegenda : Ibu Sastro Sitan. Sepertinya beliau adalah sosok the last mohican, yang di masa tuanya kebiasaan ritus berjudi itu semakin surut pendukungnya. Karena kehidupan ekonomi warga yang semakin membaik, membuat permintaan asupan uang dari kegiatan berjudi itu menjadi sirna pula secara pelahan.

Digembleng dua tahun. Kembali ke Manila, ke masalah persabungan ayam. Arena perjudian legal sabung ayam yang mampu memutar uang milyaran peso itu, kemudian menumbuhkan profesi unik : pusat penggemblengan untuk para jago itu.

Diego Bunuel mengunjungi lahan maha luas tempat jago-jago pilihan itu dipelihara sejak kecil, diberi asupan makanan pilihan, juga dilatih secara spartan. Sekadar contoh : ayam itu ditempatkan di dalam kandang vertikal yang sempit.

Di bagian atas kandang dipasang planggrangan, tempat ia istirahat. Sekitar 1,5-2 meter dari tanah. Dari tanah, ayam jago itu harus melompat bila ingin istirahat. Kekuatan otot-otot kakinya dilatih, juga ketepatannya dalam melompat.

Sebagai rangsangan agar ayam-ayam jago jagoan itu gigih berlatih dipasang ayam betina. “Seperti suasana dalam gym ya, di mana banyak lelaki terdorong pamer dan giat berlatih ketika ada seseorang perempuan yang melihatnya,” seloroh Diego Bunuel jenaka.

Agar mampu fokus dalam persabungan, di pusat pelatihan ayam-ayam gladiator itu hingga selama dua tahun juga diputar kaset bunyi-bunyian yang riuh dan gaduh. Bunyinya hampir mirip suasana riuh dan bising dari arena persabungan yang sebenarnya.

Gagal audisi. Cerita tentang suasana “pelatnas” bagi ayam-ayam jago Manila itu membuat saya tergelitik untuk memperbandingkannya dengan apa yang terjadi dengan para calon komedian tunggal atau komedian solo kita.

Kemarin (12/7/2011) saya terjun di tengah acara audisi Stand Up Comedy Indonesia yang diadakan oleh KompasTV. Bertempat di Liquid Café, Jl. Magelang, Yogyakarta. Audisi satu ini menarik, walau ANTV pernah pula mengadakannya beberapa tahun silam.

Saya ikut audisi di Yogya itu, memperoleh nomor urut “014” dengan hasil : gagal total. Juri seleksi, Butet Kertarajasa bertamsil, bahwa saya adalah seorang komentator pertandingan sepakbola, tetapi ternyata tidak pandai bermain sepakbola. Padahal yang dibutuhkan dalam audisi ini adalah calon-calon pemain sepakbola. Saya mengerti atas penolakan seperti itu.Wah, waktunya belajar tentang teater dan penulisan humor yang lebih intensif lagi.

Juri lainnya, Indro Warkop, bilang : “Saat melihat Anda, membuat saya teringat Arwah Setiawan. Ia teoritikus jagoan dalam hal humor, tetapi tidak menjadi pelaku tayangan humor.”

Sebelumnya Butet menambahkan, bahwa “boleh jadi Anda lebih dibutuhkan oleh stasiun televisi bukan untuk tampil di depan kamera, tetapi di belakang kamera.”

Nasehat serupa sudah saya dengar dari seorang Effendi Gazali. Ketika menulis endorsement dalam buku saya, Komedikus Erektus : Dagelan Republik Kacau Balau (2010), pakar komunikasi politik itu telah menulis :

“Dalam dunia ‘humor kuliner’, Bambang Haryanto jago analisa serta jago masaknya. Indonesia perlu puluhan orang seperti Bambang Haryanto, baru kemudian ada kemajuan di negeri ini. Di sanalah nantinya dunia humor kita akan lebih kaya, pluralis, dan makin cerdas.”

Terima kasih, bos EG.

Nasehat atau jopa-japu tai asu a la Butet dan EG itu ternyata manjur kali ini. Sesudah audisi saya yang gagal tersebut, saya tetap merasa berhasil memperoleh berkah lainnya

Bahkan mungkin berkah ini justru tidak sengaja dikejar secara serius oleh peserta audisi lainnya. Yaitu berkah sebagaimana yang digariskan oleh Patrick Bromley, pengelola blog komedi di bawah koran The New York Times. Ia berkata bahwa komedi itu komunitas, di mana warganya guyub, saling membantu untuk meraih sukses secara bersama.

Dalam konteks itulah, saya merasa memperoleh berkah besar karena saya bisa bertemu muka dan berkenalan dengan keduanya. Baru kali ini bisa ketemuan sama Butet (“ia mengomentari bahwa saya sebagai blogger komedi”) dan Indro Warkop tadi.

Kemudian saya bisa meminta tanda tangan keduanya untuk bukunya Warkop, Main-main Jadi Bukan Main (2010). Butet menuliskan ajaran luhur dan dalam : “Urip mung mampir ngguyu. Hidup ini, katanya, sekedar tinggal sebentar untuk tertawa.

Kalau ucapan ini disesuaikan dengan aura Liquid Café yang poster depannya memajang merek minuman keras, mungkin bisa diubah menjadi : “Urip mung mampir mendem ciu.”

Indro Warkop kemudian menulis, To : Bambang Haryanto. Makasih & Sukses . Ucapan simpatik, walau dalam bagian akhir set saya sebenarnya saya sengaja meledeki dirinya. Yaitu ketika berkomentar terkait nilai penting buku biografi Warkop itu :

“Dari bukunya Mas Indro ini saya bisa memetik tiga pelajaran penting. Pertama, idealnya komedian Indonesia di masa depan adalah sarjana, yang memiliki gairah untuk terus belajar sepanjang hayat.

Keduanya, pentingnya ekosistem. Setiap komedian harus mengembangkan atau membangun lingkungan yang mendorong sukses dirinya. Seperti Warkop yang didukung komunitas mahasiswa UI saat itu (kebetulan saya juga alumnus UI, angkatannya Pak Mahar Mardjono) , radio, wartawan, dan akhirnya industri film. Ekosistem yang tersedia bagi semua orang kini, adalah Internet.

Yang ketiga, ini pelajaran paling penting dari Warkop untuk pelawak Indonesia generasi mendatang yang ingin melawak secara berkelompok.

Intinya, waspadalah bila Anda memilih peran sebagai komedian yang paling kocak, paling pandai dan paling kreatif. Karena merekalah yang paling cepat duluan -- meninggal dunia.”

Indro Warkop baru tergelak. Tetapi gelak dia itu tidak mampu menyelamatkan audisi saya. Sebelum berpisah, saya memberikan buku saya kepada keduanya. Indro Warkop malah gantian yang meminta tanda tangan saya.

Tawaran KompasTV. Berkah besar lain dari audisi itu adalah, saya minimal bisa berkenalan dengan tiga peserta yang lolos audisi. Yaitu : Dharmawan Budi Suseno. Nama panggungnya sebagai pembawa acara dan pelawak adalah : Dharmo BS (foto). Ia juga pendidik dan penulis beberapa buku.

Yang kedua : Sakdiyah Ma’ruf, SS. Sarjana Sastra Inggris dari UNS ini kini sedang ambil S-2 Kajian Amerika di UGM Yogyakarta. Ia tampil melucukan diri sendiri sebagai wanita keturunan Arab di tengah belitan budaya patriarkhi ketika (kelak) berstatus sebagai komedian solo.

Sosoknya yang memakai jilbab dan tampil melucu, merupakan pemandangan kontras yang sungguh menggelitik rasa ingin tahu. Dia kini sedang menulis tesisnya tentang komedian tunggal, dan dengan senang hati saya ingin mendorong keberhasilannya kelak.

Ketika saya pulang ke Wonogiri, di atas bus, saya memperoleh balasan SMS darinya : “Terima kasih supportnya, Pak Bambang. Suatu kehormatan bagi saya kenal Pak Bambang..sehari saja saya bisa belajar banyak. Selamat atas tawaran dari KompasTV pak.. Mohon bimbingannya utk masa2 yang akan datang ya pak.” (12/7/2011 : 18.21.45).

“Tawaran” yang Diyah sebut di atas adalah cerita sesudah audisi, ketika saya diajak mengobrol dan bertukar kartu nama dengan mBak Argalaras. Ia associate producer dari KompasTV. Dalam keremangan kafe (walau siang hari), saya sebut namanya indah. Ia juga cantik sekali. Kita kemudian bertukar visi mengenai apa yang bisa kami kerjakan kelak untuk menunjang keberhasilan audisi komedian tunggal ini.

Sebelum tampil di audisi, saya juga dapat bonus. Diminta oleh mBak Dossy, untuk menjadi bintang klip video. Ditodong kameranya Mas Oman, disutradai mas Arif, saya diminta menyeberang jalan, lalu menatap papan nama kafe, menceritakan niat ikut audisi, dan juga membuat sampul buku saya nampak di-close-up habis-habisan. Ketika satu pintu tertutup, masih ada jendela lain yang terbuka.

Yang paling klop dalam mengobrol dengan mBak Diyah ini (Dalam foto ia mengobrol dengan Indro Warkop) adalah ketika menyangkut topik bahwa komedian tunggal itu bukan komedi yang biasa kita kenal. Saya kemudian menggambarkan antara komedi yang menonjolkan kelucuan dan yang menonjolkan kejujuran. Komedi kita selama ini hanya menonjolkan kelucuan, bahkan secara lewa (dibuat-buat, istilah dari Dr. Sudjoko), alias artifisial.

Sementara di negara-negara yang maju, komedi yang berkelas adalah komedi yang menonjolkan kejujuran. Komedian dalam aliran ini tampil berani untuk menceritakan cacat-cela dirinya sebagai tumbal agar audiens mampu tertawa, lalu mampu berpikir dan kemudian berubah, To laugh, to think and to change.

Truth is hurt. Mungkinkah kita dapat sedikit mulai berharap terhadap luaran yang kelak disuguhkan dari hasil audisi komedian solo yang diadakan oleh KompasTV ini ? Sungguh masih harap-harap cemas.

Termasuk berharap bahwa pengetahuan Sakdiyah sebagai akademisi yang mumpuni tentang roh eksistensi komedian tunggal, akan bisa membuat perubahan. Ia telah menyebutkan intinya, bahwa truth is hurt, di mana komedian tunggal itu tampil untuk menceritakan sisi-sisi sakit atau derita yang mereka alami.

Pemahamannya yang krusial ini telah membuat saya menyebut dirinya sebagai “teroris” di antara sesama comedian wanna be lainnya dalam karantina nanti. Saya berharap ia mampu menyebarkan “teror,” mengenai ajaran yang benar tentang komedian yang tampil harus senantiasa berlandaskan kejujuran itu.

Semoga ia nanti akan dibantu “teroris” lainnya, yaitu komedian Imot a.k.a. Sigit Hariyo Seno (foto). Anak muda Yogya satu ini sengaja mau jatuh-bangun merintis karier, dan akhirnya sering mengisi pagelaran di Kafe Jendelo, Yogya.

Kami saling berkenalan melalui media maya, dan kemarin untuk pertama kalinya bisa bertemu muka. Keberhasilannya lolos dalam audisi di Yogya ini semoga membuat semakin besar hatinya dalam melangkah ke depan.

Harapan serupa pantas pula dititipkan untuk teman-teman mereka lainnya. Intinya : komedian solo itu binatang yang berbeda, dan semoga mereka mau berubah, utamanya merubah mindset mereka.

Dari beberapa tampilan luar sebagian rekan dalam audisi di Yogya, dari yang berjubah hitam dengan dandanan a la Deddy Corbuizer atau berpidato mirip almarhum dai Zainuddin MZ dengan pelesetan-pelesetan (word play), kiranya membuat jalan mereka menuju keautentikan dan orisinalitas masing-masing pribadi sebagai komedian solo, meminjam lirik The Beatles, adalah : “the long and winding road.”

Jalan terjal yang paling sulit adalah bagaimana dalam karantina yang mepet itu bisa membuat diri-diri mereka mampu menulis sendiri hidup mereka. Benar-benar menulis sendiri. Bahkan oleh Judy Carter yang mentor komedian AS, “setiap bangun pagi komedian harus (!) menulis !” Dari situlah mereka kemudian dituntut mampu mentransformasikan hidupnya menjadi lawakan-lawakan mereka yang orisinal.

Saya bergumam, semoga kerasnya latihan ayam jago Manila di kawah candradimuka seperti yang dikisahkan Diego Bunuel di atas, mampu menjadi inspirasi bagi calon-calon komedian tunggal kita.

Karena sebagaimana diungkap oleh Will Ferrell, komedian tunggal adalah dunia yang sepi, keras dan bengis. Sebengis sayatan taji berupa celurit mini setajam silet milik ajam jago Manila ketika mengoyak leher-leher musuhnya.

Anda tidak percaya ?

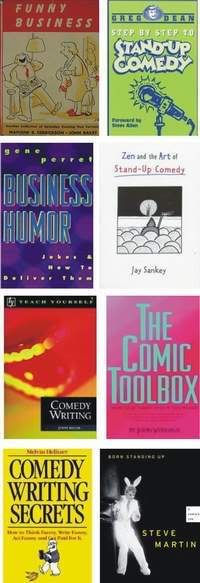

Lihatlah sampul dari bukunya Jay Sankey, Zen & The Art of Stand-Up Comedy (1998). Nampak seorang komedian berkeringat dingin main di panggung sendirian. Disorot lampu terang. Di depannya nampak ratusan kursi kosong, yang hanya dihuni oleh satu sosok yang menyeramkan.

Malaikat pencabut nyawa !

Wonogiri, 13/7/2011

Email : humorliner (at) yahoo.com

Malaikat pencabut nyawa bekerja keras di Filipina. Statistik menunjukkan 32 juta nyawa tercabut setiap tahunnya di negeri Mabuhay itu.

Jangan merasa seram dulu. Itu nyawa ayam-ayam yang mati, tetapi bukan karena disembelih. Mereka tewas menjadi korban cabikan taji lawannya.

Taji itu berupa anak pisau, seperti clurit mini, yang teramat tajam. Jutaan ayam jantan itu kemudian satu per satu meregang nyawa dalam persabungan tingkat nasional yang disiarkan secara langsung oleh 6 saluran televisi yang menggelorakan.

Adu ayam merupakan olahraga nasional di Filipina. Saya baru tahu hal itu ketika pagi (13/7/2011) ini, sekitar jam 4-an, memergoki acara “Don’t Tell My Mother” di saluran National Geographic Channel. Acara menarik yang di-host-i oleh Diego Bunuel itu lagi menceritakan pernak-pernik negerinya Corazon Aquino.

Segmen sebelumnya bercerita tentang ribuan orang yang tinggal di kuburan Manila. Tinggal di atas kuburan orang tuanya, sedari tidur, masak, dan beranak-pinak. Kemudian ada adegan yang meliput suasana perjudian yang dilegalkan, yang diselelenggarakan oleh keluarga yang justru sedang berkabung.

Sebagian uang judi itu diserahkan kepada keluarga yang sedang dirundung duka, untuk membiayai upacara penguburan yang nampaknya mahal.

Di kampung saya, Kajen, Giripurwo, Wonogiri, hal serupa pernah terjadi. Setiap ada acara keluarga, seperti upacara kelahiran bayi, khitanan, pernikahan sampai kematian, selalu ada kegiatan lek-lekan, begadang, tidak tidur semalaman. Aktivitas para tetangga yang hadir adalah dengan berjudi, memakai kartu Cina. Ada kartu yang bernama “babi,” “bedor,” “ratu,” “glinding” dan sebagainya.

Hingga muncul guyonan, “bagaimana kalau nanti malam kita membanting babi ?” Itulah ajakan untuk berjudi. Setiap pemenang dalam satu putaran akan menyisihkan sejumlah uang, disebut cuk, yang akan diberikan sebagai semacam upeti sukarela kepada tuan rumah sebagai host acara tersebut.

Di kampung saya, kebetulan di sebelah timur rumah saya, ada seorang ibu yang kampiun dalam arena perjudian itu. Namanya masih melegenda : Ibu Sastro Sitan. Sepertinya beliau adalah sosok the last mohican, yang di masa tuanya kebiasaan ritus berjudi itu semakin surut pendukungnya. Karena kehidupan ekonomi warga yang semakin membaik, membuat permintaan asupan uang dari kegiatan berjudi itu menjadi sirna pula secara pelahan.

Digembleng dua tahun. Kembali ke Manila, ke masalah persabungan ayam. Arena perjudian legal sabung ayam yang mampu memutar uang milyaran peso itu, kemudian menumbuhkan profesi unik : pusat penggemblengan untuk para jago itu.

Diego Bunuel mengunjungi lahan maha luas tempat jago-jago pilihan itu dipelihara sejak kecil, diberi asupan makanan pilihan, juga dilatih secara spartan. Sekadar contoh : ayam itu ditempatkan di dalam kandang vertikal yang sempit.

Di bagian atas kandang dipasang planggrangan, tempat ia istirahat. Sekitar 1,5-2 meter dari tanah. Dari tanah, ayam jago itu harus melompat bila ingin istirahat. Kekuatan otot-otot kakinya dilatih, juga ketepatannya dalam melompat.

Sebagai rangsangan agar ayam-ayam jago jagoan itu gigih berlatih dipasang ayam betina. “Seperti suasana dalam gym ya, di mana banyak lelaki terdorong pamer dan giat berlatih ketika ada seseorang perempuan yang melihatnya,” seloroh Diego Bunuel jenaka.

Agar mampu fokus dalam persabungan, di pusat pelatihan ayam-ayam gladiator itu hingga selama dua tahun juga diputar kaset bunyi-bunyian yang riuh dan gaduh. Bunyinya hampir mirip suasana riuh dan bising dari arena persabungan yang sebenarnya.

Gagal audisi. Cerita tentang suasana “pelatnas” bagi ayam-ayam jago Manila itu membuat saya tergelitik untuk memperbandingkannya dengan apa yang terjadi dengan para calon komedian tunggal atau komedian solo kita.

Kemarin (12/7/2011) saya terjun di tengah acara audisi Stand Up Comedy Indonesia yang diadakan oleh KompasTV. Bertempat di Liquid Café, Jl. Magelang, Yogyakarta. Audisi satu ini menarik, walau ANTV pernah pula mengadakannya beberapa tahun silam.

Saya ikut audisi di Yogya itu, memperoleh nomor urut “014” dengan hasil : gagal total. Juri seleksi, Butet Kertarajasa bertamsil, bahwa saya adalah seorang komentator pertandingan sepakbola, tetapi ternyata tidak pandai bermain sepakbola. Padahal yang dibutuhkan dalam audisi ini adalah calon-calon pemain sepakbola. Saya mengerti atas penolakan seperti itu.Wah, waktunya belajar tentang teater dan penulisan humor yang lebih intensif lagi.

Juri lainnya, Indro Warkop, bilang : “Saat melihat Anda, membuat saya teringat Arwah Setiawan. Ia teoritikus jagoan dalam hal humor, tetapi tidak menjadi pelaku tayangan humor.”

Sebelumnya Butet menambahkan, bahwa “boleh jadi Anda lebih dibutuhkan oleh stasiun televisi bukan untuk tampil di depan kamera, tetapi di belakang kamera.”

Nasehat serupa sudah saya dengar dari seorang Effendi Gazali. Ketika menulis endorsement dalam buku saya, Komedikus Erektus : Dagelan Republik Kacau Balau (2010), pakar komunikasi politik itu telah menulis :

“Dalam dunia ‘humor kuliner’, Bambang Haryanto jago analisa serta jago masaknya. Indonesia perlu puluhan orang seperti Bambang Haryanto, baru kemudian ada kemajuan di negeri ini. Di sanalah nantinya dunia humor kita akan lebih kaya, pluralis, dan makin cerdas.”

Terima kasih, bos EG.

Nasehat atau jopa-japu tai asu a la Butet dan EG itu ternyata manjur kali ini. Sesudah audisi saya yang gagal tersebut, saya tetap merasa berhasil memperoleh berkah lainnya

Bahkan mungkin berkah ini justru tidak sengaja dikejar secara serius oleh peserta audisi lainnya. Yaitu berkah sebagaimana yang digariskan oleh Patrick Bromley, pengelola blog komedi di bawah koran The New York Times. Ia berkata bahwa komedi itu komunitas, di mana warganya guyub, saling membantu untuk meraih sukses secara bersama.

Dalam konteks itulah, saya merasa memperoleh berkah besar karena saya bisa bertemu muka dan berkenalan dengan keduanya. Baru kali ini bisa ketemuan sama Butet (“ia mengomentari bahwa saya sebagai blogger komedi”) dan Indro Warkop tadi.

Kemudian saya bisa meminta tanda tangan keduanya untuk bukunya Warkop, Main-main Jadi Bukan Main (2010). Butet menuliskan ajaran luhur dan dalam : “Urip mung mampir ngguyu. Hidup ini, katanya, sekedar tinggal sebentar untuk tertawa.

Kalau ucapan ini disesuaikan dengan aura Liquid Café yang poster depannya memajang merek minuman keras, mungkin bisa diubah menjadi : “Urip mung mampir mendem ciu.”

Indro Warkop kemudian menulis, To : Bambang Haryanto. Makasih & Sukses . Ucapan simpatik, walau dalam bagian akhir set saya sebenarnya saya sengaja meledeki dirinya. Yaitu ketika berkomentar terkait nilai penting buku biografi Warkop itu :

“Dari bukunya Mas Indro ini saya bisa memetik tiga pelajaran penting. Pertama, idealnya komedian Indonesia di masa depan adalah sarjana, yang memiliki gairah untuk terus belajar sepanjang hayat.

Keduanya, pentingnya ekosistem. Setiap komedian harus mengembangkan atau membangun lingkungan yang mendorong sukses dirinya. Seperti Warkop yang didukung komunitas mahasiswa UI saat itu (kebetulan saya juga alumnus UI, angkatannya Pak Mahar Mardjono) , radio, wartawan, dan akhirnya industri film. Ekosistem yang tersedia bagi semua orang kini, adalah Internet.

Yang ketiga, ini pelajaran paling penting dari Warkop untuk pelawak Indonesia generasi mendatang yang ingin melawak secara berkelompok.

Intinya, waspadalah bila Anda memilih peran sebagai komedian yang paling kocak, paling pandai dan paling kreatif. Karena merekalah yang paling cepat duluan -- meninggal dunia.”

Indro Warkop baru tergelak. Tetapi gelak dia itu tidak mampu menyelamatkan audisi saya. Sebelum berpisah, saya memberikan buku saya kepada keduanya. Indro Warkop malah gantian yang meminta tanda tangan saya.

Tawaran KompasTV. Berkah besar lain dari audisi itu adalah, saya minimal bisa berkenalan dengan tiga peserta yang lolos audisi. Yaitu : Dharmawan Budi Suseno. Nama panggungnya sebagai pembawa acara dan pelawak adalah : Dharmo BS (foto). Ia juga pendidik dan penulis beberapa buku.

Yang kedua : Sakdiyah Ma’ruf, SS. Sarjana Sastra Inggris dari UNS ini kini sedang ambil S-2 Kajian Amerika di UGM Yogyakarta. Ia tampil melucukan diri sendiri sebagai wanita keturunan Arab di tengah belitan budaya patriarkhi ketika (kelak) berstatus sebagai komedian solo.

Sosoknya yang memakai jilbab dan tampil melucu, merupakan pemandangan kontras yang sungguh menggelitik rasa ingin tahu. Dia kini sedang menulis tesisnya tentang komedian tunggal, dan dengan senang hati saya ingin mendorong keberhasilannya kelak.

Ketika saya pulang ke Wonogiri, di atas bus, saya memperoleh balasan SMS darinya : “Terima kasih supportnya, Pak Bambang. Suatu kehormatan bagi saya kenal Pak Bambang..sehari saja saya bisa belajar banyak. Selamat atas tawaran dari KompasTV pak.. Mohon bimbingannya utk masa2 yang akan datang ya pak.” (12/7/2011 : 18.21.45).

“Tawaran” yang Diyah sebut di atas adalah cerita sesudah audisi, ketika saya diajak mengobrol dan bertukar kartu nama dengan mBak Argalaras. Ia associate producer dari KompasTV. Dalam keremangan kafe (walau siang hari), saya sebut namanya indah. Ia juga cantik sekali. Kita kemudian bertukar visi mengenai apa yang bisa kami kerjakan kelak untuk menunjang keberhasilan audisi komedian tunggal ini.

Sebelum tampil di audisi, saya juga dapat bonus. Diminta oleh mBak Dossy, untuk menjadi bintang klip video. Ditodong kameranya Mas Oman, disutradai mas Arif, saya diminta menyeberang jalan, lalu menatap papan nama kafe, menceritakan niat ikut audisi, dan juga membuat sampul buku saya nampak di-close-up habis-habisan. Ketika satu pintu tertutup, masih ada jendela lain yang terbuka.

Yang paling klop dalam mengobrol dengan mBak Diyah ini (Dalam foto ia mengobrol dengan Indro Warkop) adalah ketika menyangkut topik bahwa komedian tunggal itu bukan komedi yang biasa kita kenal. Saya kemudian menggambarkan antara komedi yang menonjolkan kelucuan dan yang menonjolkan kejujuran. Komedi kita selama ini hanya menonjolkan kelucuan, bahkan secara lewa (dibuat-buat, istilah dari Dr. Sudjoko), alias artifisial.

Sementara di negara-negara yang maju, komedi yang berkelas adalah komedi yang menonjolkan kejujuran. Komedian dalam aliran ini tampil berani untuk menceritakan cacat-cela dirinya sebagai tumbal agar audiens mampu tertawa, lalu mampu berpikir dan kemudian berubah, To laugh, to think and to change.

Truth is hurt. Mungkinkah kita dapat sedikit mulai berharap terhadap luaran yang kelak disuguhkan dari hasil audisi komedian solo yang diadakan oleh KompasTV ini ? Sungguh masih harap-harap cemas.

Termasuk berharap bahwa pengetahuan Sakdiyah sebagai akademisi yang mumpuni tentang roh eksistensi komedian tunggal, akan bisa membuat perubahan. Ia telah menyebutkan intinya, bahwa truth is hurt, di mana komedian tunggal itu tampil untuk menceritakan sisi-sisi sakit atau derita yang mereka alami.

Pemahamannya yang krusial ini telah membuat saya menyebut dirinya sebagai “teroris” di antara sesama comedian wanna be lainnya dalam karantina nanti. Saya berharap ia mampu menyebarkan “teror,” mengenai ajaran yang benar tentang komedian yang tampil harus senantiasa berlandaskan kejujuran itu.

Semoga ia nanti akan dibantu “teroris” lainnya, yaitu komedian Imot a.k.a. Sigit Hariyo Seno (foto). Anak muda Yogya satu ini sengaja mau jatuh-bangun merintis karier, dan akhirnya sering mengisi pagelaran di Kafe Jendelo, Yogya.

Kami saling berkenalan melalui media maya, dan kemarin untuk pertama kalinya bisa bertemu muka. Keberhasilannya lolos dalam audisi di Yogya ini semoga membuat semakin besar hatinya dalam melangkah ke depan.

Harapan serupa pantas pula dititipkan untuk teman-teman mereka lainnya. Intinya : komedian solo itu binatang yang berbeda, dan semoga mereka mau berubah, utamanya merubah mindset mereka.

Dari beberapa tampilan luar sebagian rekan dalam audisi di Yogya, dari yang berjubah hitam dengan dandanan a la Deddy Corbuizer atau berpidato mirip almarhum dai Zainuddin MZ dengan pelesetan-pelesetan (word play), kiranya membuat jalan mereka menuju keautentikan dan orisinalitas masing-masing pribadi sebagai komedian solo, meminjam lirik The Beatles, adalah : “the long and winding road.”

Jalan terjal yang paling sulit adalah bagaimana dalam karantina yang mepet itu bisa membuat diri-diri mereka mampu menulis sendiri hidup mereka. Benar-benar menulis sendiri. Bahkan oleh Judy Carter yang mentor komedian AS, “setiap bangun pagi komedian harus (!) menulis !” Dari situlah mereka kemudian dituntut mampu mentransformasikan hidupnya menjadi lawakan-lawakan mereka yang orisinal.

Saya bergumam, semoga kerasnya latihan ayam jago Manila di kawah candradimuka seperti yang dikisahkan Diego Bunuel di atas, mampu menjadi inspirasi bagi calon-calon komedian tunggal kita.

Karena sebagaimana diungkap oleh Will Ferrell, komedian tunggal adalah dunia yang sepi, keras dan bengis. Sebengis sayatan taji berupa celurit mini setajam silet milik ajam jago Manila ketika mengoyak leher-leher musuhnya.

Anda tidak percaya ?

Lihatlah sampul dari bukunya Jay Sankey, Zen & The Art of Stand-Up Comedy (1998). Nampak seorang komedian berkeringat dingin main di panggung sendirian. Disorot lampu terang. Di depannya nampak ratusan kursi kosong, yang hanya dihuni oleh satu sosok yang menyeramkan.

Malaikat pencabut nyawa !

Wonogiri, 13/7/2011

Tuesday, July 05, 2011

Warisan "iPad" Nazaruddin dan Nunun Nurbaeti

Oleh : Bambang Haryanto

Email : humorliner (at) yahoo.com

Nazaruddin dikabarkan sudah kabur dari Singapura.

Nunun Nurbaeti, sudah duluan pergi.

Saya dapat warisan dua "iPad" mereka.

Saya tak suka, dan akan saya jual lewat Kaskus.

Saya siap untuk ditangkap polisi, karena manual dua "iPad" itu tertulis dalam bahasa Jawa...

Salam humor.

Email : humorliner (at) yahoo.com

Nazaruddin dikabarkan sudah kabur dari Singapura.

Nunun Nurbaeti, sudah duluan pergi.

Saya dapat warisan dua "iPad" mereka.

Saya tak suka, dan akan saya jual lewat Kaskus.

Saya siap untuk ditangkap polisi, karena manual dua "iPad" itu tertulis dalam bahasa Jawa...

Salam humor.

Subscribe to:

Posts (Atom)