Oleh : Bambang Haryanto

Email : humorliner@yahoo.com

Ternyata Lesbian ! Lelaki itu makhluk visual. Mengandalkan pada mata untuk jatuh cinta. Mudah kesengsem pada wanita-wanita cantik. Dari mata turun ke hati. Saya adalah salah satunya, dan sekaligus kena batunya.

Perempuan yang pernah membikin saya jatuh cinta kesan pertamanya nampak inosen. Kentara memproyeksikan dirinya sebagai insan yang lurus, sekaligus menjaga imej agar terlihat sebagai perempuan berstatus lajang. Suka mencopot-pakai cincin kawinnya pada saat tertentu. Rada paranoid. Ketika saya mengobrol dengan kolega kerjanya, ia kira kami sedang menggosip tentang dirinya. Ia menyembunyikan intelektualnya pula, yang berarti juga cenderung menyembunyikan hal-hal lain dari keadaan diri yang sebenarnya.

Saya memang bodoh. Lalu apa konsekuensinya ? Kaget. Kecewa. Bertanya-tanya. Patah hati. Sudahlah. Dasar nasib. Bukan jodoh. Upayaku kemudian untuk meraih kembali kenormalan (“Tornera la neve”, begitu istilah dari Andrea Bocelli), adalah dengan memelihara selera humor.

Termasuk memperbandingkan kemalangan saya tersebut dengan peristiwa pahit yang menimpa tokoh Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) dalam salah satu episode sitkom “Friends” yang terkenal itu. Episode untuk musim ke-10 atau yang terakhir dari sitkom ini sekarang masih ditayangkan di RCTI, setiap Minggu malam, jam 23.00.

Semoga Anda masih ingat, tokoh Joey sebagai aktor opera sabun, keturunan Italia, dikarakterisasikan sebagai lelaki muda yang mata keranjang. Suatu saat ia dikisahkan terpesona berat kepada kecantikan Molly, seorang pengasuh bayi yang bekerja mengasuh Emma, anak balita hasil kumpul kebo Ross dan Rachel. Penampilan Molly memang nampak hot dan senang mengirim sinyal-sinyal bahwa dirinya available bagi pria yang berusaha mendekatinya. Kita sebagai penonton juga menjadi terhanyut karenanya.

Gairah asmara atau libido Joey langsung terbakar. Ross cepat-cepat curiga mengamati bahasa tubuh Joey. Ia pun secara terus terang meminta agar Joey tidak mengganggu pembantunya itu. Ross juga harus minta tolong sahabat lainnya, Chandler, agar menghalangi aksi Joey yang semakin gencar mengadakan pendekatan terhadap Molly.

Tetapi Joey malah tidak gentar. Ia membayangkan dirinya sebagai ksatria yang kini dimusuhi orang seluruh dunia gara-gara ingin memperoleh sang puteri yang membuatnya jatuh cinta. Cerita menjadi klimaks ketika teman wanita Molly, yang bernama Tabitha datang menjemput dirinya di apartemen Ross. Saat itu juga ada Joey dan Chandler. Molly dan teman wanitanya itu begitu bertemu langsung mesra, berciuman. Ternyata Molly seorang lesbian. Joey pun jadi patah hati, tetapi penonton meledak dalam ger-geran.

Komedi memang demikian formulanya. Istilahnya, bangunan setup-nya harus meyakinkan, sehingga kita sejak awal terbawa untuk mengikuti cara berpikirnya Joey yang menduga Molly adalah perempuan normal. Tetapi kemudian pada bagian klimaksnya, disebut dengan istilah punchline, kita dikejutkan dengan realitas yang tidak terduga-duga.

Formula baku lawakan, yaitu setup dan punchline tersebut, seingat saya, tidak atau belum pernah muncul sebagai wacana dalam reportase tentang lawakan di media massa kita selama ini. Dalam hiruk-pikuk Audisi Pelawak TPI 1 (API 1), formula itu hanya pernah keluar satu kali dari salah seorang pencelanya, yaitu Arswendo Atmowiloto.

Rumus pemicu untuk tertawa juga pernah diungkapkan oleh seorang novelis Inggris, Angela Carter (1940–1992). Ia pernah bilang bahwa comedy is tragedy that happens to other people. Komedi adalah tragedi yang terjadi pada orang lain.

Will Rogers (1879–1935), aktor dan humoris Amerika, malah menegaskan everything is funny as long as it is happening to somebody else. Semua hal menjadi lucu sepanjang hal tersebut menimpa orang lain. Begitulah, kita-kita ini, manusia yang banyak memiliki kekurangan ini, memang sangat mudah tertawa bila bencana jatuh menimpa bukan diri kita sendiri. Tragedi bagi Joey, adalah komedi bagi kita semua !

Outrageous Characters ! Nasib malang Joey mudah memancing kita tertawa karena sejak awal kita sudah mengenal karakter pribadinya. Joey, selain mata keranjang, penakluk wanita, ia sering pula digambarkan sebagai sosok yang tidak begitu cerdas. Serius mengidap penyakit telmi, telat mikir, sekaligus juga suka sok intelektual bermodalkan pada trik penguasaannya terhadap sesuatu pengetahuan secara hafalan. Menghafal memang keterampilan spesifik Joey sebagai aktor opera sabun. Tetapi ketika pengetahuannya tersebut sering muncul di luar konteks yang sesuai, kita kembali diguncang tawa.

Dalam khasanah literatur comedy writing, karakter Joey dan sepertinya lebih cocok untuk tokoh Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), diberi label sebagai outrageous characters. Alias tokoh-tokoh urakan, nyeleneh, tetapi vital, karena kehadirannya sangatlah dibutuhkan dalam bangunan cerita komedi situasi. Karena tokoh-tokoh unik semacam ini mampu menghidupkan alur cerita dan memicu ledakan tawa

Sementara tokoh lain seperti pria berambut putih yang pelayan kafe Central Perk, tempat Ross dan kawan-kawan ngumpul dan ngerumpi tiap hari, yaitu Gunther (James Michael Tyler), menurut Ronald Wolfe dalam bukunya Writing Comedy : A Guide to Scripwriting for TV, Radio, Film and Stage (1992), punya label lain. Dirinya adalah sosok pemicu hadirnya Doberman Effect.

Sekadar catatan, Doberman adalah tokoh tolol yang muncul dalam komedi situasi berjudul “Sergeant Bilko” yang terkenal di Inggris. Sosoknya merupakan gambaran seorang figuran, cameo, yang muncul khusus untuk meluncurkan kata atau adegan yang memancing tawa. Hanya saja, berbeda dibanding para pelaku utama, diri mereka hanya muncul sekilas-lintas, lalu menghilang. Kedigdayaan Efek Doberman sebagai pemicu bom tawa ini belum nampak muncul atau digarap dalam sinetron SWGL di TransTV itu.

Karakter, pantas untuk dicatat, merupakan faktor paling penting (!) dari bangunan komedi situasi. Sebab komedi situasi, tidak seperti diduga oleh banyak orang, sekali-kali bukanlah pementasan berderet lelucon atau jokes yang dirangkai seperti irisan daging pada sebuah tusuk sate. Lelucon justru bukan hal yang paling penting dalam suguhan komedi situasi.

David Evans, penulis skrip untuk komedi situasi seperti “The Monkees”, “Love American Style” sampai “The Bill Cosby Show”, mengatakan dalam artikelnya, “The Seven Laws of Comedy Writing”, betapa hukum pertamanya menentukan bahwa seseorang penulis komedi harus berani, saat diperlukan, membuang lelucon ciptaannya yang terbaik sekali pun.

Mengapa ? Skrip komedi situasi memang mencakup lelucon, tetapi juga unsur-unsur lain seperti karakter, scene, situasi, pengembangan, dialog dan cerita. Sebuah lelucon dahsyat tetapi penempatannya dalam skrip keliru, justru dapat merusak sampai menghancurkan ritme dan aliran cerita secara keseluruhan.

Yang dibutuhkan, menurut Evans, bukanlah berondongan rangkaian lelucon, melainkan lelucon yang tepat pada momen atau tempat yang tepat pula. Karena ledakan tawa dari komedi situasi diharapkan muncul dari situasi yang terjadi dan dari tingkah laku para pelakonnya secara natural dan logis dalam menanggapi jepitan situasi yang terjadi.

Dengan latar belakang pemahaman terhadap pentingnya karakter tersebut, mungkin kita dapat memaklumi mengapa suguhan komedi situasi berjudul (jelek !) “So What Gitu Lho ?1?” (SWGL) di TransTV, sejak 16/7/2005 tiap Sabtu Malam, Jam 22.00, digembar-gemborkan di media sebagai epigon komedi situasi “Friends” garapan David Crane dan Marta Kauffman yang sukses ditayangkan 10 musim di stasiun NBC, Amerika Serikat.

Wartawan Kompas, Dahono Fitrianto (24/7/2005) sampai perlu mengingatkan pembaca bahwa tokoh-tokoh dalam SWGL memiliki kemiripan dengan Joey dan kawan-kawan. Sinetron dalam negeri ini menceritakan persahabatan enam anak muda yang tinggal di rumah kontrakan. Ada tiga cowok : Adam (Indra Herlambang), Ivan (Fedy Nuril) dan Leo (Arie K. Untung) dan tiga cewek : Rara (Cut Tary), Mia (Nadya Mulya) dan Putri (Sissy Prescilla). Adam adalah kakak kandung Mia.

Adam bekerja sebagai dosen dan ditampilkan seperti kutu buku, berpotongan rambut pendek, dan selalu rapi. Sementara Mia adalah gadis yang tergila-gila pada kerapian. Ivan adalah teman lama Adam sejak masa SMA. Rara adalah gadis cantik anak orang kaya yang agak kegenit-genitan, manja, pesolek, dan modis. Adam naksir berat. Putri adalah perempuan yang agak aneh, liar, suka musik metal, dan berasal dari keluarga broken home. Sedangkan Leo seorang yang konyol dan ingin terkenal melalui layar televisi.

Tidak dibutuhkan seorang genius pun, tulis Dahono Fitrianto, untuk segera melihat bahwa tokoh Adam adalah “jelmaan” tokoh Ross Geller (David Schwimmer) dalam “Friends”. Kemudian berturut-turut Mia adalah Monica Geller (Courteney Cox Arquette), Rara adalah Rachel Green (Jennifer Aniston), Ivan adalah Chandler Bing (Matthew Perry), Leo adalah Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) dan Putri adalah Phoebe (Lisa Kudrow).

Tidak tanggung-tanggung (dan tentu saja tanpa malu-malu), tulis Dahono lebih lanjut, hampir seluruh elemen “Friends” ditampilkan secara polos di SWGL, mulai dari kebiasaan nongkrong di sebuah kafe yang tempat duduknya berupa sofa panjang empuk sampai musik pengiring film saat adegan jeda dengan menampilkan rumah kontrakan mereka tersebut dari luar kemudian di-zoom-in.

Tunggu dulu. Dari mana Dahono mampu mendeskripsikan karakter masing-masing tokoh dalam SWGL itu ? Dari kesan saat dirinya menonton pemutaran perdana SWGL, 16/7/2005, menyimak secara takjim monolog introduksi tokoh Rara (Cut Tary) yang sedang menelpon di awal tayangannya itu ?

Kalau betul demikian, Dahono sungguh seorang penonton sitkom yang hebat. Atau kita harus salut kepada sutradaranya yang mampu dalam waktu hitungan menit, idealnya memang demikian, telah berhasil menghadirkan karakter yang mampu dikenali penonton untuk keenam tokoh SWGL tersebut.

Tetapi saya ragu. Informasi tentang karakter-karakerr SWGL itu pasti berasal dari siaran pers stasiun TransTV. Saya sendiri kalau tidak disuapi informasi dari media massa bahwa tokoh-tokoh dalam SWGL disebut-sebut memiliki kemiripan dengan tokoh dalam “Friends”, kesulitan berat memahami karakter masing-masing dari mereka pada dua tayangan perdananya.

Termasuk tidak tertawa mendengar ucapan plesetan dari tokoh Leo saat ia membandingkan sabuk Harley Davidsonnya dengan milik Ivan, yang disebutnya buatan kota asalnya, Puerto Rico alias Purwokerto. Selain plesetan yang tidak lucu itu, Anda tahu kaitan antara Harley Davidson dengan Puerto Rico, atau pun Purwokerto, yang mampu memicu tawa ?

Peniruan Dangkal. Tayangan SWGL di TransTV patut dihargai dalam satu hal. Mereka berani memproduksi sinetron komedi situasi tanpa harus perlu menghadirkan sosok seorang pelawak pun. Ini kemajuan. Sebab selama ini, seperti tulis Dr. Sudjoko dari ITB ketika mengantar buku karya Arwah Setiawan, Humor Jaman Edan (1977), “kita selalu mencari pelawak dulu, atau artis-artis dulu yang mengaku gampang melucu, sebab toh sama saja dengan celoteh sehari-hari”. Padahal menurut pendapat Arwah Setiawan yang dia kutip, “kunci comedy itu pertama-tama ada di tangan penulis lakon. Nah, inilah yang sampai sekarang kita tidak tahu“

Kita juga tidak tahu masa depan tayangan SWGL ini. Tetapi sembari tidak mengecilkan peran penting para pelakonnya, masa depan SWGL sungguh bertumpu kepada seberapa hebat dan cerdas jalinan cerita sekaligus adonan lelucon yang digarap oleh tim penulisnya. Apa yang bisa dicatat dari dua tayangannya, 16/7 dan 23/7, yang lalu ?

Ada pepatah mengatakan, membuat penonton tertawa itu lebih sulit dibanding membuat mereka menangis. Ada pula rumus penulisan naskah komedi situasi yang pantas dicamkan : struktur adegannya berganti setiap tujuh halaman ketik naskah dan tiap halamannya harus mengandung 3 lelucon. Atau setiap 28 detik harus meledakkan satu lelucon.

Pepatah pertama, dalam SWGL, jelas nampak benarnya. Para kreator SWGL masih kesulitan menemukan suguhan yang mampu memicu tawa. Kemudian menyangkut rumus berikutnya, bila dihitung-hitung, nampak jelas bahwa SWGL masih jauh untuk mampu meraih kuota lelucon yang ideal. Ledakan tawa yang genuine jarang muncul dari sana. Ini baru mengandalkan hitungan kuantitas, belum lagi pada kualitas lelucon yang ditampilkan.

Tambahan lagi, walau penonton sudah dijejali masukan dari media massa bahwa pelaku-pelaku dalam SWGL merupakan “jelmaan” tokoh komedi situasi “Friends” yang terkenal itu, kita (sedikitnya saya sendiri) merasa tidak mudah menemukan kemiripannya.

Sekadar contoh, simak tuturan Rachel Green (Jennifer Aniston) ketika mengejek Ross yang tidak mau solider, ogah ramai-ramai bersama para sahabatnya untuk membeli lotere Powerball Lottery berhadiah 300 Juta Dollar .

Rachel membayangkan menang lotere itu, lalu berkhayal sambil mengejek Ross : “Sobat, ayo kita bareng-bareng naik helikopter untuk terbang menuju Tanjung Canaveral. Lalu kamu (Ross) hanya akan bilang, ‘Oh, saya tak ikut sobat. Kita akan bertemu di sana saja. Saya lebih senang memacu mobil Hyundai saya !’”

Ujaran Rachel itu yang dalam literatur comedy writing disebut sebagai formula comparison untuk memicu tawa, muncul dari bangunan naskah yang cerdas dan rapi. Dan maafkan saya, kalau saya pesimis bila lelucon yang cerdasnya hampir sama bakal dapat Anda temui dari seorang Rara (Cut Tary) dalam episode-episode SWGL mendatang. Semoga saja saya keliru.

Mana Konfliknya ? Harapan saya lagi : semoga di minggu-minggu mendatang penonton masih cukup sabar untuk mengenal secara lebih dalam karakter masing-masing tokoh dalam SWGL. Lalu sabar pula menunggu masing-masing dari mereka terbenam atau terbelit sesuatu konflik. Sebab konflik memang ibarat percik api yang membakar sumbu amunisi, lalu meledak sebagai rentetan hal tak terduga yang berpotensi memicu timbulnya tawa.

Ingatlah, bangunan cerita komedi situasi selalu sama : ketika terjadi sesuatu yang salah akan muncul konflik atau persoalan. Komedi kemudian muncul dari reaksi para tokoh-tokohnya dalam menanggapi masalah yang terjadi. Apabila tidak ada sesuatu yang keliru, tidak akan muncul masalah, dan tidak akan pula hadir komedi.

Dalam tayangan “Friends”, seperti cerita saat Joey jatuh cinta buta pada seorang cewek lesbian, merupakan sekadar contoh masalah yang muncul, menggelitik dan berhasil dieksploitasi oleh tenaga kreatifnya untuk mengundang tawa.

Semoga kreator SWGL mau mencamkan formula di atas. Termasuk mau mendengarkan jeweran dari Dahono Fitrianto : Di tengah kekayaan kultural dan karakter masyarakat Indonesia yang terdiri dari ratusan suku bangsa, yang tentunya memiliki kisah kehidupan yang khas, para penyaji hiburan kita terlihat kesulitan menemukan gagasan baru dari semuanya itu sehingga untuk membuat sitkom yang menceritakan kehidupan sehari-hari saja, masih diperlukan “inspirasi” dari sebuah sitkom yang menceritakan kehidupan masyarakat di belahan dunia lain.

Dahono Fitrianto mungkin agak khilaf. Para penyaji hiburan di televisi kita sebenarnya sudah berusaha mengeduk khasanah lokal, tetapi mereka kebablasan sasarannya. Mereka selama ini bukankah telah bersemangat menghadirkan jin, tuyul, setan bahkan genderuwo, antara lain untuk mereka eksploitasi habis-habisan guna memperoleh efek tawa ?

Wishnutama sampai produser SWGL Reno “Irin” S. Junirman dari TransTV, adakah Anda masih mau mendengarkan teguran yang mencerahkan di atas ? Jangan kecil hati, lho. Sebab teguran tersebut juga berlaku untuk semua pelaku dunia hiburan di televisi-televisi kita !

Wonogiri, 25 Juli 2005

Monday, July 25, 2005

Saturday, July 16, 2005

Pelawak : Kepada Siapakah Sebaiknya Mereka Belajar ?

Oleh : Bambang Haryanto

Email : humorliner@yahoo.com

Miing Mengintimidasi ? Miing Bagito sedang menasehati ataukah justru sedang mengintimidasi ? Dalam salah satu tayangan di stasiun televisi swasta TPI seputar kegiatan di belakang layar para calon kontestan Audisi Pelawak TPI 2 (API 2) di Bandung, pelawak Miing Bagito didaulat untuk memberikan petuah. Miing pun tampil dengan percaya diri. Ia mula-mula menyesalkan mengenai makin redupnya pelawak generasi baru yang muncul dari Bumi Priangan selama ini.

Miing pun melanjutkan, dari pengalamannya selama 27 tahun ia berpendapat bahwa di panggung banyak pelawak yang pintar, tetapi tidak banyak yang berbakat. Lalu menurutnya, panggung lawak adalah arena yang sukar untuk dimasuki. Hanya itu saja yang bisa saya dengar dan catat dari petuahnya saat itu.

Umpama saya saat itu hadir sebagai salah satu kontestan API 2, jelas saya pasti hanya bingung berat. Karena memang tidak tahu mana nasehat atau petuahnya yang sebaiknya dituruti atau ditindaklanjuti. Informasi yang ia sampaikan bukan pula hal yang baru. Petuah Miing itu justru mudah menimbulkan tanda tanya besar : apakah itu benar-benar dorongan yang tulus darinya bagi para pelawak generasi baru tersebut ?

Jangan-jangan Miing sedang melancarkan intimidasi, teror mental terselubung, terhadap para calon pelawak-pelawak tersebut, calon pesaingnya di masa depan, sehingga mereka menjadi ciut nyalinya ? Ini bukan masalah buruk sangka. Sebab seperti sudah saya tulis sebelumnya, walau mungkin tidak diakui, betapa dunia pelawak adalah dunia yang sarat kobaran intrik, rasa iri dan kecemburuan.

Bahkan saking sengitnya, saya menyebutnya mungkin mirip dengan perseteruan klasik antarsaudara kandung, sibling rivalry, di mana sukses yang lain akan menerbitkan iri hati atau rasa “makan hati” (terutama yang belum pernah membaca tesis abundance mentality dari Stephen R.Covey) pada diri saudara lainnya.

Dalam kesempatan lain, tampil adiknya, Didin Pinasti. Didin mengharapkan para calon kontestan harus mau banyak belajar, terutama bergaul dengan para senior. Belajar lewat membaca-baca buku ? Tidak muncul nasehat Didin yang semacam itu, saat itu.

Baiklah. Tetapi benarkah belajar melawak dari para senior merupakan anjuran terbaik ? Kemudian, kira-kira, menurut Anda, siapakah sosok pelawak senior kita yang layak dan ideal untuk dijadikan sebagai guru untuk belajar melawak ?

Sesepuh pelawak Yogyakarta, KRT Susanto Gunoprawiro (Pak Guno), menyebutkan bahwa kini penonton lah yang menjadi pelawak. Karena mereka sudah mengetahui dan bisa menebak isi lawakan. Katanya, saat ini ia melihat banyak pelawak tua mau pun muda yang kehabisan ide. Itu membuktikan bahwa mencari bahan lawakan memang sulit.

Tambahnya lagi, bila pelawak dan materi lawakan yang itu-itu saja, baik plesetan atau pun lawakan yang menyerempet wilayah-wilayah biru atau porno terus diulang-ulang di belasan stasiun televisi setiap malam, seperti prediksinya, akan membuat banyak penonton merasa tidak lagi terhibur dengan sajian pelawak. “Pelawak akan mati”, tegas Pak Guno seperti dikutip Radar Yogya (27/4/2005).

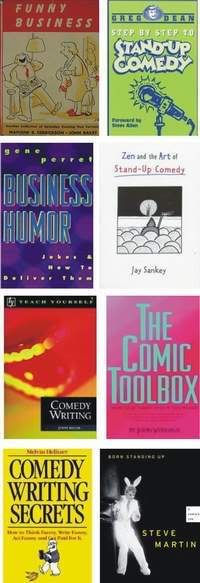

Sulitnya Mengajar Komedi. Kini kita terpaksa bertanya ke luar negeri. Apa boleh buat. Seorang Greg Dean, penulis buku Step By Step to Stand-Up Comedy mempunyai cerita menarik. Ia katakan, pada pertengahan tahun 1980-an sampai 90-an, pentas komedi solo (stand-up comedy) mengalami booming di Amerika Serikat.

Saat itu industri komedi laris manis, katanya seperti penjualan Viagra. Klub-klub komedi bertumbuhan bak cendawan di musim hujan dan kebutuhan terhadap pelawak pun memuncak. Akibatnya, kursus-kursus untuk menggelontor pasokan komedian-komedian baru juga bertumbuhan.

Sejalan dengan semakin populernya komedi, produser televisi yang beranggaran cekak sadar bahwa mereka dapat merancang program pentas komedi solo dengan anggaran seadanya. Hal itu bisa terjadi karena komedian solo bekerja sendirian dan mampu membuat materi lawakannya sendiri. Hal serupa yang juga dapat mereka kerjakan adalah merekrut beberapa penulis lelucon, kemudian pembawa acara (MC) yang punya nama, jadilah mereka memiliki acara pentas komedi di stasiun televisi mereka.

Formula serupa pernah dicoba oleh TransTV. Pelawak Taufik Savalas dengan pentas “Comedy Club” yang disiarkan di TransTV, 2004, adalah salah satu contoh kasus serupa di Tanah Air. Eksperimen pentas komedi solo yang pertama kali di stasiun televisi di Indonesia tersebut tidak membawa hasil gemilang. (Silakan baca artikel saya di blog ini pula : “Taufik Savalas, Lelucon Porno dan Stand-Up Comedy”).

Kejenuhan kemudian melanda dunia komedi AS pada pertengahan tahun 1990-an. Banyak klub komedi tutup. Akibatnya, mereka yang selama ini menjadi pemilik komedi klub atau komediannya, dalam upaya bertahan hidup, diantaranya beralih profesi sebagai instruktur atau guru melawak.

Greg Dean wanti-wanti berpesan bahwa dengan menjadi komedian atau pemilik klub komedi sebenarnya belumlah cukup untuk tampil mengajar komedi. Mengajar memerlukan dua hal. Pertama, pengetahuan mengenai subjek yang diajarkan. Kedua, pengetahuan tentang bagaimana mengajar. Seseorang yang telah menjadi pelawak atau menjadi pemilik klub komedi tidaklah otomatis menjadikan dirinya andal sebagai guru komedi, persis sama sebagaimana seorang pemain baseball hebat tidak pula otomatis tahu bagaimana mengajar orang lain menjadi cakap bermain baseball pula.

Mengetahui bagaimana mengerjakan sesuatu tidaklah sama dengan kemampuan untuk mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Seringkali pemain terbaik dalam bidang tertentu terlalu rewel, kritis dan kurang sabar ketika menanamkan teknik-teknik yang mendasar kepada murid-muridnya yang masih muda. Mereka ingin cepat-cepat menuai hasil secara segera.

Tetapi seringkali, banyak guru terbaik justru bukan mereka yang terbaik dalam bidang bersangkutan. Contoh : Tommy LaSorta hanyalah seorang pitcher dan pemain baseball profesional yang berkualitas rata-rata, tetapi merupakan pelatih yang hebat. Dirinya mampu mengomunikasikan keterampilan yang dibutuhkan pemain baseball profesional kepada para pemainnya. Ia seorang guru yang ekselen dan pengetahuannya cocok untuk murid-muridnya !

Bagaimana kalau para pelawak mengajar calon pelawak ? Menurut Greg Dean, fenomena ini yang paling sering dijumpai. Tetapi menurutnya, menjadi pelawak dan menjadi guru merupakan dua gugus kubu keterampilan yang berbeda. Memang benar, dalam satu dan lain hal, bila Anda memiliki pengalaman dalam bidang tertentu merupakan modal untuk menjadi instruktur secara lebih baik. Pelawak menjadi instruktur pelawak, menurutnya, menyimpan sisi positif dan pula sisi negatif.

Sisi Positif. Anda memiliki peluang untuk tampil secara teratur tiap minggunya di depan pelawak profesional. Dia memahami bahwa Anda membutuhkan jam terbang pentas sesering mungkin. Pelawak yang mapan dan sudah berpentas bertahun-tahun memiliki harta karun informasi dan dapat memberikan nasehat berdasarkan pengalamannya. Dirinya tahu bagaimana menulis lelucon, menyusun rutin, mengelola pengganggu pentas, mengatur irama pertunjukan, menyesuaikan pertunjukan untuk penonton yang beragam, mengembangkan kepribadian dan ciri khas pelawak, dan lain sebagainya.

Dirinya juga tahu bagaimana mencari order pentas, tahu bayaran yang pantas dan punya jaringan koneksi yang banyak. Pengetahuan yang dipetik dari pengalaman bertahun-tahun itu tak ternilai harganya, dengan catatan si instruktur tersebut sudi berbagi informasi dengan anak didiknya. Apabila Anda menjumpai instruktur pelawak yang juga pelawak dan dirinya mampu mengartikulasikan apa yang ia ketahui menjadi pengetahuan, Anda orang yang beruntung.

Sisi Negatif. Dengan berstatus sebagai pelawak yang tahu bagaimana mengerjakan semua hal di atas tadi bukan berarti dirinya mampu mengomunikasikannya secara komprehensif. Menghabiskan waktu bertahun-tahun mengerjakan sesuatu tidaklah sama dengan belajar bagaimana mengajarkan hal yang sama. Banyak pelawak tahu bagaimana menulis lawakan, tetapi bukan berarti dirinya mampu mengajar Anda untuk menulis lawakan pula.

Mereka mungkin faham dalam merangkai lawakan, atau rutin, tetapi bukan berarti dia mampu mengajar Anda untuk membuat rutin pula. Hal serupa juga dapat terjadi dalam hal mengelola pengganggu pentas, mengatur irama pertunjukan, menyesuaikan pertunjukan untuk penonton yang beragam, mengembangkan kepribadian dan ciri khas pelawak, dan lain sebagainya.

Pelawak dalam beraksi mendayagunakan beragam teknik yang mereka pelajari selama bertahun-tahun, tetapi karena pelbagai keterampilan itu diperoleh dengan cara mencoba dan salah (trial and error), maka sebagian besar pengetahuannya itu tersimpan di bawah kesadaran. Akibatnya, sungguh merupakan hal yang sulit atau bahkan mustahil, bagi para pelawak dalam mengartikulasikan segala yang mereka ketahui ke dalam sesuatu mata pelajaran yang dapat diserap oleh anak didik sesuai pengalaman pribadi anak didik bersangkutan.

Seringkali, sebagai pengejawantahan teknik, pelawak yang bersangkutan justru menulis lelucon dan menyusunnya menjadi rutin untuk bahan pentas anak didiknya. Atau menceritakan sesuatu lelucon yang telah ia tulis dan merangkainya menjadi rutin. Tindakan semacam ini bukanlah pengajaran. Menceritakan lelucon adalah memberi contoh, bukanlah mengajar.

Masalah serius lain bagi pelawak yang menjadi instruktur adalah kuatnya kecenderungan untuk mengkloning diri mereka sendiri. Mereka telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menghadirkan kelucuan sehingga seringkali menyuruh anak didiknya untuk mengerjakan apa yang telah ia lakukan itu sebagai wujud pengajaran.

Pilihan yang keliru. Anak didik seyoganyanya diajar sehingga mereka dapat melakukan percobaaan, bereksperimen, hingga mampu menemukan kepribadiannya sendiri sebagai pelawak. Pelawak memang harus berbeda antara satu dengan lainnya, karena mereka memang pribadi yang berbeda.

Apabila Anda mengikuti workshop dimana pengajarnya adalah pelawak dan apa yang dia sampaikan sebagian besar hanya bercerita sana-sini, membual tentang nama-nama besar, atau menuliskan materi lawakan untuk Anda, sebaiknya anda mempertimbangkan untuk berganti pengajar. Apa yang Anda perlukan adalah pengajaran mengenai teknik-teknik komedi yang dapat Anda daya gunakan untuk sepanjang karier Anda sebagai komedian !

Audisi Pelawak TPI (API) senyatanya adalah arena di mana pelawak yunior banyak belajar dari para seniornya. Termasuk belajar memperoleh intimidasi dan teror terselubung dari mereka. Di masa-masa mendatang, pencinta lawak di Indonesia jelas hanya bisa menunggu buah atau hasil dari ajang semacam ini. Semoga hasil yang positif yang lebih mencuat ke permukaan !

Wonogiri, 14-15 Juli 2005

Email : humorliner@yahoo.com

Miing Mengintimidasi ? Miing Bagito sedang menasehati ataukah justru sedang mengintimidasi ? Dalam salah satu tayangan di stasiun televisi swasta TPI seputar kegiatan di belakang layar para calon kontestan Audisi Pelawak TPI 2 (API 2) di Bandung, pelawak Miing Bagito didaulat untuk memberikan petuah. Miing pun tampil dengan percaya diri. Ia mula-mula menyesalkan mengenai makin redupnya pelawak generasi baru yang muncul dari Bumi Priangan selama ini.

Miing pun melanjutkan, dari pengalamannya selama 27 tahun ia berpendapat bahwa di panggung banyak pelawak yang pintar, tetapi tidak banyak yang berbakat. Lalu menurutnya, panggung lawak adalah arena yang sukar untuk dimasuki. Hanya itu saja yang bisa saya dengar dan catat dari petuahnya saat itu.

Umpama saya saat itu hadir sebagai salah satu kontestan API 2, jelas saya pasti hanya bingung berat. Karena memang tidak tahu mana nasehat atau petuahnya yang sebaiknya dituruti atau ditindaklanjuti. Informasi yang ia sampaikan bukan pula hal yang baru. Petuah Miing itu justru mudah menimbulkan tanda tanya besar : apakah itu benar-benar dorongan yang tulus darinya bagi para pelawak generasi baru tersebut ?

Jangan-jangan Miing sedang melancarkan intimidasi, teror mental terselubung, terhadap para calon pelawak-pelawak tersebut, calon pesaingnya di masa depan, sehingga mereka menjadi ciut nyalinya ? Ini bukan masalah buruk sangka. Sebab seperti sudah saya tulis sebelumnya, walau mungkin tidak diakui, betapa dunia pelawak adalah dunia yang sarat kobaran intrik, rasa iri dan kecemburuan.

Bahkan saking sengitnya, saya menyebutnya mungkin mirip dengan perseteruan klasik antarsaudara kandung, sibling rivalry, di mana sukses yang lain akan menerbitkan iri hati atau rasa “makan hati” (terutama yang belum pernah membaca tesis abundance mentality dari Stephen R.Covey) pada diri saudara lainnya.

Dalam kesempatan lain, tampil adiknya, Didin Pinasti. Didin mengharapkan para calon kontestan harus mau banyak belajar, terutama bergaul dengan para senior. Belajar lewat membaca-baca buku ? Tidak muncul nasehat Didin yang semacam itu, saat itu.

Baiklah. Tetapi benarkah belajar melawak dari para senior merupakan anjuran terbaik ? Kemudian, kira-kira, menurut Anda, siapakah sosok pelawak senior kita yang layak dan ideal untuk dijadikan sebagai guru untuk belajar melawak ?

Sesepuh pelawak Yogyakarta, KRT Susanto Gunoprawiro (Pak Guno), menyebutkan bahwa kini penonton lah yang menjadi pelawak. Karena mereka sudah mengetahui dan bisa menebak isi lawakan. Katanya, saat ini ia melihat banyak pelawak tua mau pun muda yang kehabisan ide. Itu membuktikan bahwa mencari bahan lawakan memang sulit.

Tambahnya lagi, bila pelawak dan materi lawakan yang itu-itu saja, baik plesetan atau pun lawakan yang menyerempet wilayah-wilayah biru atau porno terus diulang-ulang di belasan stasiun televisi setiap malam, seperti prediksinya, akan membuat banyak penonton merasa tidak lagi terhibur dengan sajian pelawak. “Pelawak akan mati”, tegas Pak Guno seperti dikutip Radar Yogya (27/4/2005).

Sulitnya Mengajar Komedi. Kini kita terpaksa bertanya ke luar negeri. Apa boleh buat. Seorang Greg Dean, penulis buku Step By Step to Stand-Up Comedy mempunyai cerita menarik. Ia katakan, pada pertengahan tahun 1980-an sampai 90-an, pentas komedi solo (stand-up comedy) mengalami booming di Amerika Serikat.

Saat itu industri komedi laris manis, katanya seperti penjualan Viagra. Klub-klub komedi bertumbuhan bak cendawan di musim hujan dan kebutuhan terhadap pelawak pun memuncak. Akibatnya, kursus-kursus untuk menggelontor pasokan komedian-komedian baru juga bertumbuhan.

Sejalan dengan semakin populernya komedi, produser televisi yang beranggaran cekak sadar bahwa mereka dapat merancang program pentas komedi solo dengan anggaran seadanya. Hal itu bisa terjadi karena komedian solo bekerja sendirian dan mampu membuat materi lawakannya sendiri. Hal serupa yang juga dapat mereka kerjakan adalah merekrut beberapa penulis lelucon, kemudian pembawa acara (MC) yang punya nama, jadilah mereka memiliki acara pentas komedi di stasiun televisi mereka.

Formula serupa pernah dicoba oleh TransTV. Pelawak Taufik Savalas dengan pentas “Comedy Club” yang disiarkan di TransTV, 2004, adalah salah satu contoh kasus serupa di Tanah Air. Eksperimen pentas komedi solo yang pertama kali di stasiun televisi di Indonesia tersebut tidak membawa hasil gemilang. (Silakan baca artikel saya di blog ini pula : “Taufik Savalas, Lelucon Porno dan Stand-Up Comedy”).

Kejenuhan kemudian melanda dunia komedi AS pada pertengahan tahun 1990-an. Banyak klub komedi tutup. Akibatnya, mereka yang selama ini menjadi pemilik komedi klub atau komediannya, dalam upaya bertahan hidup, diantaranya beralih profesi sebagai instruktur atau guru melawak.

Greg Dean wanti-wanti berpesan bahwa dengan menjadi komedian atau pemilik klub komedi sebenarnya belumlah cukup untuk tampil mengajar komedi. Mengajar memerlukan dua hal. Pertama, pengetahuan mengenai subjek yang diajarkan. Kedua, pengetahuan tentang bagaimana mengajar. Seseorang yang telah menjadi pelawak atau menjadi pemilik klub komedi tidaklah otomatis menjadikan dirinya andal sebagai guru komedi, persis sama sebagaimana seorang pemain baseball hebat tidak pula otomatis tahu bagaimana mengajar orang lain menjadi cakap bermain baseball pula.

Mengetahui bagaimana mengerjakan sesuatu tidaklah sama dengan kemampuan untuk mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Seringkali pemain terbaik dalam bidang tertentu terlalu rewel, kritis dan kurang sabar ketika menanamkan teknik-teknik yang mendasar kepada murid-muridnya yang masih muda. Mereka ingin cepat-cepat menuai hasil secara segera.

Tetapi seringkali, banyak guru terbaik justru bukan mereka yang terbaik dalam bidang bersangkutan. Contoh : Tommy LaSorta hanyalah seorang pitcher dan pemain baseball profesional yang berkualitas rata-rata, tetapi merupakan pelatih yang hebat. Dirinya mampu mengomunikasikan keterampilan yang dibutuhkan pemain baseball profesional kepada para pemainnya. Ia seorang guru yang ekselen dan pengetahuannya cocok untuk murid-muridnya !

Bagaimana kalau para pelawak mengajar calon pelawak ? Menurut Greg Dean, fenomena ini yang paling sering dijumpai. Tetapi menurutnya, menjadi pelawak dan menjadi guru merupakan dua gugus kubu keterampilan yang berbeda. Memang benar, dalam satu dan lain hal, bila Anda memiliki pengalaman dalam bidang tertentu merupakan modal untuk menjadi instruktur secara lebih baik. Pelawak menjadi instruktur pelawak, menurutnya, menyimpan sisi positif dan pula sisi negatif.

Sisi Positif. Anda memiliki peluang untuk tampil secara teratur tiap minggunya di depan pelawak profesional. Dia memahami bahwa Anda membutuhkan jam terbang pentas sesering mungkin. Pelawak yang mapan dan sudah berpentas bertahun-tahun memiliki harta karun informasi dan dapat memberikan nasehat berdasarkan pengalamannya. Dirinya tahu bagaimana menulis lelucon, menyusun rutin, mengelola pengganggu pentas, mengatur irama pertunjukan, menyesuaikan pertunjukan untuk penonton yang beragam, mengembangkan kepribadian dan ciri khas pelawak, dan lain sebagainya.

Dirinya juga tahu bagaimana mencari order pentas, tahu bayaran yang pantas dan punya jaringan koneksi yang banyak. Pengetahuan yang dipetik dari pengalaman bertahun-tahun itu tak ternilai harganya, dengan catatan si instruktur tersebut sudi berbagi informasi dengan anak didiknya. Apabila Anda menjumpai instruktur pelawak yang juga pelawak dan dirinya mampu mengartikulasikan apa yang ia ketahui menjadi pengetahuan, Anda orang yang beruntung.

Sisi Negatif. Dengan berstatus sebagai pelawak yang tahu bagaimana mengerjakan semua hal di atas tadi bukan berarti dirinya mampu mengomunikasikannya secara komprehensif. Menghabiskan waktu bertahun-tahun mengerjakan sesuatu tidaklah sama dengan belajar bagaimana mengajarkan hal yang sama. Banyak pelawak tahu bagaimana menulis lawakan, tetapi bukan berarti dirinya mampu mengajar Anda untuk menulis lawakan pula.

Mereka mungkin faham dalam merangkai lawakan, atau rutin, tetapi bukan berarti dia mampu mengajar Anda untuk membuat rutin pula. Hal serupa juga dapat terjadi dalam hal mengelola pengganggu pentas, mengatur irama pertunjukan, menyesuaikan pertunjukan untuk penonton yang beragam, mengembangkan kepribadian dan ciri khas pelawak, dan lain sebagainya.

Pelawak dalam beraksi mendayagunakan beragam teknik yang mereka pelajari selama bertahun-tahun, tetapi karena pelbagai keterampilan itu diperoleh dengan cara mencoba dan salah (trial and error), maka sebagian besar pengetahuannya itu tersimpan di bawah kesadaran. Akibatnya, sungguh merupakan hal yang sulit atau bahkan mustahil, bagi para pelawak dalam mengartikulasikan segala yang mereka ketahui ke dalam sesuatu mata pelajaran yang dapat diserap oleh anak didik sesuai pengalaman pribadi anak didik bersangkutan.

Seringkali, sebagai pengejawantahan teknik, pelawak yang bersangkutan justru menulis lelucon dan menyusunnya menjadi rutin untuk bahan pentas anak didiknya. Atau menceritakan sesuatu lelucon yang telah ia tulis dan merangkainya menjadi rutin. Tindakan semacam ini bukanlah pengajaran. Menceritakan lelucon adalah memberi contoh, bukanlah mengajar.

Masalah serius lain bagi pelawak yang menjadi instruktur adalah kuatnya kecenderungan untuk mengkloning diri mereka sendiri. Mereka telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menghadirkan kelucuan sehingga seringkali menyuruh anak didiknya untuk mengerjakan apa yang telah ia lakukan itu sebagai wujud pengajaran.

Pilihan yang keliru. Anak didik seyoganyanya diajar sehingga mereka dapat melakukan percobaaan, bereksperimen, hingga mampu menemukan kepribadiannya sendiri sebagai pelawak. Pelawak memang harus berbeda antara satu dengan lainnya, karena mereka memang pribadi yang berbeda.

Apabila Anda mengikuti workshop dimana pengajarnya adalah pelawak dan apa yang dia sampaikan sebagian besar hanya bercerita sana-sini, membual tentang nama-nama besar, atau menuliskan materi lawakan untuk Anda, sebaiknya anda mempertimbangkan untuk berganti pengajar. Apa yang Anda perlukan adalah pengajaran mengenai teknik-teknik komedi yang dapat Anda daya gunakan untuk sepanjang karier Anda sebagai komedian !

Audisi Pelawak TPI (API) senyatanya adalah arena di mana pelawak yunior banyak belajar dari para seniornya. Termasuk belajar memperoleh intimidasi dan teror terselubung dari mereka. Di masa-masa mendatang, pencinta lawak di Indonesia jelas hanya bisa menunggu buah atau hasil dari ajang semacam ini. Semoga hasil yang positif yang lebih mencuat ke permukaan !

Wonogiri, 14-15 Juli 2005

Subscribe to:

Posts (Atom)