Email : humorliner@yahoo.com

Naskah Srimulat Yang Hilang. Tukul Arwana jangan dibandingkan dengan Richard Lewis. Tukul baru saja meluncurkan biografinya, yang ditulis oleh Ahmad Bahar. Mengapa tidak Tukul sendiri yang menulisnya ? Realitas ini menunjukkan betapa dunia komedi kita kekurangan sumber kreatif yang utama, yaitu komediwan yang juga penulis. Simak cerita terkait dengan Richard Lewis, komediwan yang juga penulis.

Naskah Srimulat Yang Hilang. Tukul Arwana jangan dibandingkan dengan Richard Lewis. Tukul baru saja meluncurkan biografinya, yang ditulis oleh Ahmad Bahar. Mengapa tidak Tukul sendiri yang menulisnya ? Realitas ini menunjukkan betapa dunia komedi kita kekurangan sumber kreatif yang utama, yaitu komediwan yang juga penulis. Simak cerita terkait dengan Richard Lewis, komediwan yang juga penulis.Komediwan Richard Lewis pernah stres berat. Seperti diwartakan US News & World Report (12/9/1988), ia stres akibat provokasi temannya yang bertanya : apa yang ia kerjakan apabila harta karun yang ia miliki, naskah-naskah lelucon yang ia tulis selama 16 tahun terakhir, terbakar bersama rumahnya ? Dengan dibumbui paranoid Lewis segera bergegas menuju kantor bank terdekat di Beverly Hills. Ia kemudian menyewa safe deposit box untuk mengamankan lebih dari 250.000 judul lelucon karyanya.

Tidak setiap komediwan seperti Richard Lewis yang memiliki perhatian tinggi terhadap karya-karya tertulis komedinya. Di Indonesia pernah terbetik kabar bahwa naskah pemanggungan lawakan Srimulat yang ditulis almarhum Teguh Srimulat, telah hilang. Bahkan kabar angin yang berhembus kemudian mewartakan bahwa ada kelompok lawak tertentu, yang saat itu lagi ngetop di televisi, diduga menjiplak naskah milik kelompok lawak Srimulat yang hilang tersebut. Kontroversi ini sepertinya belum tuntas sampai saat ini, tetapi fakta tersebut menandakan bahwa naskah komedi merupakan komoditas yang tetap saja langka, sekaligus terbengkalai di negeri kita selama ini.

Pelakon Nomor Satu ! Seorang budayawan almarhum Dr. Sudjoko dari ITB pernah menorehkan catatan tajam tentang potret dunia tulis-menulis yang terkait dengan dunia komedi kita. Pendapatnya ia tulis ketika mengantar buku karya Arwah Setiawan, Humor Jaman Edan (Jakarta : Grasindo, 1977). Menurut Sudjoko, untuk memajukan dunia komedi Indonesia yang paling utama harus digenjot kreativitasnya adalah para penulis lakon. Jelas itu merupakan tantangan berat.

Karena selama ini penulis, seperti halnya sosok almarhum Arwah Setiawan, tidak pernah masuk pikiran dan bayangan bangsa kita tentang komediwan. Semua yang kita kenal sebagai pelawak, badut, bodor, klontangan, ludruk dan sebagainya adalah sosok-sosok pelakon, orang-orang panggung, orang tontonan. Mereka itu bukan penulis, bukan pula sastrawan. Dalang juga bukan penulis. Semua mereka itu tidak mampu menulis.

Sambil merujuk tingginya ketidakmampuan menulis dan tingginya budaya mohbaca (istilah unik Dr. Sudjoko yang juga seorang munsyi, ahli bahasa) bangsa Indonesia, sebagai akibatnya canda bangsa ini sehari-hari dikatakannya cuman sentilan, olokan dan ejekan lepas-lepas. Agar frekuensi tawanya menjadi lebih sering, banyak olokan cuma dibuat-buat saja, tanpa ditopang oleh akal pikiran atau pun renungan. Lihatlah acara-acara lawakan di televisi kita saat ini dan betapa kritikan Sudjoko sejak sepuluh tahun lalu itu tetap tajam dan relevan. Dunia komedi kita hanya berjalan di tempat.

Arwah Setiawan (1997) ikut pula menimpali terkait pemanggungan lawakan di televisi. Ia katakan, pengelola dan pengamat televisi menyadari betapa pun pentingnya pelawak atau komediwan untuk menyukseskan suatu pertunjukan komedi, tetapi kalau pertunjukannya tidak didasarkan pada naskah cerita yang jenaka dan rapi, pertunjukan tersebut niscaya tidak akan dinikmati para pemirsa. Keberhasilan pertunjukan komedi, menurut keyakinannya, haruslah bertumpu pada penulisan naskah komedi yang jenaka, rapi dan masuk akal.

Siapa yang masih mau mendengar pesan kedua tokoh tersebut ? Nyatanya para pengelola televisi kita selalu lebih memilih mencari pelawak-pelawak dulu. Kita jadi saksi bahwa acara reality show seperti Audisi Pelawak TPI (API) oleh stasiun televisi swasta TPI dan Meteor Kampus oleh AnTV, jelas merujuk pemahaman yang sedikit banyak melecehkan arti penting naskah komedi sebagai nyawa pemanggungan lawakan. Impian luhur dan cerdas seorang Arwah Setiawan mengenai pentingnya lomba penulisan naskah komedi, terkubur entah ada di mana.

Me Too Product. Blunder besar pengelola televisi itu bisa dimaklumi karena acara seperti API tidak lain merupakan program me too, membebek keberhasilan reality show yang lebih dulu terkenal seperti AFI (Akademi Fantasi Indosiar) atau pun Indonesia Idol-nya RCTI. Kedua program kontes untuk menemukan bintang-bintang baru tarik suara tersebut hanya dicontek mentah-mentah oleh para konseptor acara kontes lawakan. Mereka hanya mengganti pelakunya, yang semula calon penyanyi digantikan para calon pelawak. Mereka melupakan bahwa sebenarnya bernyanyi dengan melawak terdapat perbedaan mencolok, walau pun keduanya dapat sama–sama dipanggungkan di layar televisi.

Senyatanya dunia komedi tidak sama dengan dunia tarik suara. Dunia komedi memiliki tuntutan jauh lebih keras. Sebab dalam dunia tarik suara sebuah lagu dapat dan halal secara mudah diulang-ulang, dinyanyikan beragam penyanyi, dalam pelbagai kesempatan. Dalam dunia menyanyi, bakal tidak ada penonton yang berteriak melarang seseorang menyanyikan sesuatu lagu karena lagu tersebut pernah didengarnya. Tetapi dalam lawakan, pengulangan adalah pantangan. Kalau Anda di panggung melucukan sesuatu yang penonton sudah tahu, Anda terancam diteriaki tanpa ampun. Dan itu jelas bencana !

Realitas kejam ini menandakan bahwa tuntutan orisinalitas yang tinggi terhadap materi lawakan, membuatnya terasa semakin langka dalam peredaran. Apalagi materi lawakan baru begitu tampil di media akan langsung menjadi usang. Faktanya, tidak hanya materi lawakan spesifik tersebut, juga premisnya, bahkan semua lawakan yang mirip juga ikut menjadi usang karenanya. Tuntutan orisinalitas yang tinggi terhadap materi lawakan tersebut membuat banyak sekali kelompok lawak kita tidak punya nafas panjang.

Contoh aktual : ada di mana sebagian besar komediwan muda kita yang dulu pernah tampil hiruk-pikuk di ajang Audisi Pelawak TPI (API) yang baru saja merampungkan sesi ketiganya ? Sebagian besar hilang begitu cepat dan segera pula lenyap terkubur oleh waktu.

“Membuat lucuan yang benar-benar lucu saja setengah mati. Kondisi lawak di Indonesia saat ini : ia adalah pemikir, penulis, penampil, sekaligus pengurus keuangan....Bagaimana mau selalu prima ?”, cetus almarhum Dono Warkop (Kompas, 22/3/1996) ketika mengeluhkan tiadanya penulis–penulis naskah komedi yang dapat meringankan bebannya. Keluhan kronis almarhun Dono yang bisa dimaklumi. Apalagi karena komedi memang seni yang rumit. Edmund Gwenn, aktor komedi Hollywood era 1940-an saat menjelang ajalnya berbisik kepada aktor Hollywood terkenal lainnya, Jack Lemmon, bahwa menuju kematian itu menyakitkan, tetapi tidak sebegitu menyakitkan dibandingkan berpentas sebagai komedian.

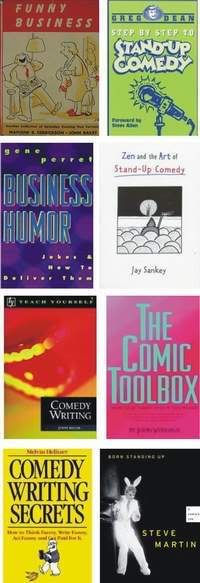

Komedi Ibarat Jazz ! Sementara itu Gene Perret (foto), pemenang tiga Emmy Award dalam penulisan naskah komedi yang sekaligus penulis lawakan komediwan sohor Bob Hope yang terkenal, menyatakan bahwa penulisan naskah komedi ibarat jazz dalam musik. Selain harus inovatif, sarat pemberontakan, ketimbang berlaku normal. Bahkan cenderung menghancurkan tradisi yang ada ketimbang membebeknya. Walau pun demikian, imbuh Perret, penulisan naskah komedi dapat dipelajari. Menjadi komediwan juga dapat dipelajari. Kalau kita sudi melebarkan wawasan terhadap dunia komedi di negara-negara maju, seperti di Amerika Serikat, tidak sedikit ditemui pelbagai workshop untuk calon komedian dan workshop pelatihan bagi penulis naskah-naskah komedi.

Komedi Ibarat Jazz ! Sementara itu Gene Perret (foto), pemenang tiga Emmy Award dalam penulisan naskah komedi yang sekaligus penulis lawakan komediwan sohor Bob Hope yang terkenal, menyatakan bahwa penulisan naskah komedi ibarat jazz dalam musik. Selain harus inovatif, sarat pemberontakan, ketimbang berlaku normal. Bahkan cenderung menghancurkan tradisi yang ada ketimbang membebeknya. Walau pun demikian, imbuh Perret, penulisan naskah komedi dapat dipelajari. Menjadi komediwan juga dapat dipelajari. Kalau kita sudi melebarkan wawasan terhadap dunia komedi di negara-negara maju, seperti di Amerika Serikat, tidak sedikit ditemui pelbagai workshop untuk calon komedian dan workshop pelatihan bagi penulis naskah-naskah komedi.Untuk perkembangan masa depan dunia komedi kita, apalagi setelah hadirnya organisasi PASKI (Persatuan Artis Seni Komedi Indionesia), diharapkan kontes semacam API haruslah dibarengi dengan kegiatan yang bermenukan intelektualitas. Misalnya dengan menyelenggarakan workshop penulisan naskah komedi sampai kiat-kiat menjadi komediwan dengan nara sumber dari manca negara.

Terlebih lagi, di antara pelaku dunia kreativitas dan hiburan, dunia lawak kita yang paling seret atau macet memperoleh aliran darah segar dibanding dunia sineas, sulap, penulis naskah sinetron, pemusik, komik sampai kreator video klip. Di kancah tersebut telah muncul pekerja-pekerja kreatif baru, bahkan lulusan perguruan tinggi luar negeri dan memiliki komunitas dengan bangunan tradisi olah intelektual yang memadai.

Terlebih lagi, di antara pelaku dunia kreativitas dan hiburan, dunia lawak kita yang paling seret atau macet memperoleh aliran darah segar dibanding dunia sineas, sulap, penulis naskah sinetron, pemusik, komik sampai kreator video klip. Di kancah tersebut telah muncul pekerja-pekerja kreatif baru, bahkan lulusan perguruan tinggi luar negeri dan memiliki komunitas dengan bangunan tradisi olah intelektual yang memadai.Upaya pembelajaran yang lebih serius dan komprehensif dalam komunitas dunia komedi kita yang selama ini sangat terbengkalai, bahkan selama puluhan tahun ini, menunggu segera untuk direalisasikan ! (Catatan : Artikel ini pernah dimuat di majalah Gong (Yogyakarta), edisi No. 90/VIII/2007. Foto).

Wonogiri, 1 Juni 2007

ke