Oleh : Bambang Haryanto

Email : humorliner@yahoo.com

Music is your own experience,

your thoughts, your wisdom.

If you don't live it,

it won't come out of your horn.

Charlie Parker (1920–1955),

saksofonis jazz Amerika.

Lelucon Pesawat Terbang. Seorang Taufik Savalas rupanya tidak atau belum mengenal Orson Welles atau Judy Carter. Apalagi pendapat-pendapatnya. Kesan ini muncul ketika menonton siaran langsung sepakbola dan tidak sengaja menemukan acara Koki (Komedi Keliling) di stasiun televisi swasta TransTV, Minggu Sore (19/3/2006) yang lalu.

Orson Welles adalah bintang film dan sutradara terkenal Amerika Serikat. Dalam wawancara dengan koran The Times (6/5/1985) guna memperingati hari ulang tahunnya ke 70, ia telah menyatakan pendapatnya tentang emosi yang ada pada dirinya ketika menaiki pesawat terbang. Boredom and terror. Bosan dan teror, katanya.

Mungkin merujuk getar suara hati yang sama, instruktur lawak Amerika Serikat yang terkenal, Judy Carter, sampai berkesimpulan bahwa lawakan dengan objek pesawat terbang ia beri label sebagai hack. Lelucon picisan. Lelucon bermutu rendah.

Taufik mungkin tidak tahu tentang pendapat semacam itu. Karena dalam acara Koki tersebut Taufik justru menceritakan lelucon tentang jatuhnya sebuah pesawat terbang. Lelucon tentang aksi kentut ketika menjadi penumpang pesawat terbang dalam segmen lain acara Koki itu muncul dari celoteh pelawak Tukul Arwana, sementara Denny Chandra dan Anwar Fuady ikut pula memamerkan lelucon yang paling ia anggap lucu dari koleksi lelucon yang dihafalnya.

Bagi mereka yang sensitif dan tidak mudah lupa, lelucon jatuhnya pesawat terbangnya Taufik itu mudah mengingatkan kita terhadap blunder lelucon yang pernah ia lakukan terkait pasca Tragedi Bom Bali 1. Saat itu, dalam rangka mempromosikan kembali gairah pariwisata Bali yang terpuruk, Garuda Indonesia menawarkan tiket murah bagi wisatawan untuk terbang ke Bali.

Di televisi, Taufik Savalas malah melucukan kebijakan yang mulia ini. Ia seolah mengharapkan terjadinya bom-bom lagi meledak di Bali sehingga tiket terbang ke Bali akan bisa dijual dengan harga yang lebih murah lagi.

Taufik Savalas rupanya gemar melucukan peristiwa yang bagi orang lain adalah tragedi. Kepedihan. Apakah dirinya memang kurang begitu cerdas dalam memilih materi ? Kurang memiliki kepekaan nurani ? Atau bahkan tidak memiliki sensitivitas untuk berempati ?

Andalah yang bisa menilai.

Tetapi sore itu, dalam acara Koki, ia sejatinya berbuat dosa besar lain sebagai komedian. Taufik senyatanya hanya mengulang kembali lelucon tentang pesawat terbang jatuh yang pernah ia tampilkan dalam acara Comedy Club dua tahun yang lalu. Silakan Anda klik di sini, karena saya pernah mengulasnya di situs blog ini pula.

Komedian Wannabe Yang Patah Hati. Bagi saya, acara Koki tersebut rupanya dikemas dengan asumsi atau pemahaman bahwa komedi solo, di Barat dikenal dengan nama keren stand-up comedy, identik dengan aktivitas menceritakan lelucon hafalan di depan sekumpulan audiens.

Dalam Comedy Club, arena penceritaannya di sebuah kafe atau klub. Sementara dalam Koki, arenanya bisa terjadi di pinggir jalan, mal, atau tempat mahasiswa nongkrong di pojokan kampus mereka.

Asumsi yang sama juga pernah berakar dalam diri saya. Bahkan sejak mahasiswa. Ketika berkuliah di kampus Rawamangun, Universitas Indonesia, tahun 1980-an, saya sengaja menyisihkan sebagian honor menulis untuk membeli buku-buku kumpulan humor. Terbitan Amerika, Inggris dan juga India.

Ketika terpesona menonton Steve Martin memandu acara 73rd Annual Academy Awards 2001, saat itu pun saya masih beranggapan bahwa komedi solo adalah semata tampilan untuk menceritakan kisah-kisah lucu belaka.

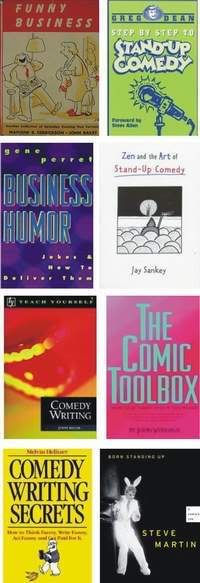

Tahun 2001 akhir itu saya bekerja di Jakarta. Sebagai direktur komunikasi suatu perusahaan Internet. Akhir tahun, saya diberhentikan karena tidak terdapat kecocokan kimiawi, chemistry, dengan bos saya. Untuk menghibur hati yang lara terkena PHK, saya memutuskan mencari terapi : membeli buku-buku tentang komedi. Melalui bantuan toko buku QB World of Books, saya membeli buku-buku itu langsung dari Amerika Serikat.

Isi buku-buku itu ternyata malah tidak menghibur. Melainkan justru membuat saya semakin dirundung hati yang hancur. Bayangkan, asumsi dan bahkan paradigma saya tentang komedi yang sudah karatan, berurat dan berakar, harus diruntuhkan. Harus dihancurkan. Harus ditinggalkan. Semua itu gara-gara isi bukunya Judy Carter yang pesan moralnya tidak bosan untuk selalu saya ceritakan.

“We funny people are not normal”, tegas Judy Carter. Kita para jenakawan senyatanya bukanlah orang-orang yang normal. Orang-orang normal mengekspresikan selera humornya dengan menghafal lelucon-lelucon, sementara kita para jenakawan mentransformasikan seluruh pengalaman hidup kita menjadi lelucon, sekaligus menulis lelucon tentang hidup kita sendiri pula. Tambah Judy Carter, kalau sebagian besar orang cenderung menyembunyikan cacat dan cela dirinya, kita para jenakawan justru mempertontonkan semua cacat dan cela itu kepada dunia !

Ibu Saya Menembak Mati Pacarnya ! Bagi mereka yang menghargai kejujuran dan mau mendalami, aksioma Judy Carter di atas tak pelak menyodorkan realitas betapa dunia komedi senyatanya merupakan dunia yang menakutkan. Mengerikan. Comedy, be afraid. Be very afraid, tandasnya.

Sokurlah, demi upaya mengobati rasa sakit akibat hancurnya paradigma lama saya tentang komedi, justru itu yang mendorong saya untuk meluncurkan situs blog Komedikus Erektus ! ini pula. Saya berusaha mengobati kesakitan itu dengan melaluinya. Ikut berproses di dalamnya. Kemudian menuliskannya.

Dengan semakin menyelami biografi mereka-mereka yang terjun di dalamnya, dari George Burns, Richard Pryor, Rodney Dangerfield, Joan Rivers sampai Jon Stewart yang baru saja memandu acara Oscar 2006, semakin saya menaruh hormat atas kejujuran mereka sebagai manusia. Para jenakawan sejati itu memang senantiasa mampu menemukan humor dalam momen yang serius, juga tragedi hidupnya, dan bahkan dalam momen yang sakral sekali pun.

Sekadar contoh, adalah Christopher Titus. Ia komedian solo dan membintangi cerita seri televisi yang mentransformasikan problem kehidupannya dalam keluarga yang tidak normal menjadi bahan leluconnya. “Saya melucukan ibu saya yang menembak mati pacarnya. Saya juga melucukan ibu saya yang melakukan bunuh diri. Semua itu mampu membuat penonton tertawa.”

Chris Titus melawak dengan bahan yang benar-benar orisinal, yaitu segenap sisi-sisi hidupnya sendiri. Bahkan yang paling kelam sekali pun. Memanglah, komedian sejati memiliki totalitas ketika menerjuni dunianya. Mungkin dapat diibaratkan sebagai seseorang yang berupaya memperoleh kekayaan hingga dirinya berani bersekutu dan membuat perjanjian dengan setan.

Komedian sejati harus legawa menggadaikan sebagian nyawa atau kehidupannya dalam perjanjian itu. Komedian harus berani merelakan sisi kekurangannya sebagai manusia untuk dibedah, ditonjolkan dan dijajakan, semuanya itu untuk menjadi bahan tertawaan.

“Saya nikmati dikuyo-kuyo, seperti didorong atau kepala dipegang bahkan dikeplak. Itu pekerjaan saya dan saya tidak akan dendam. Kita harus profesional”, kata Saparbe (76) ketika tergolek di rumah sakit, menjelang akhir hidupnya seperti dikutip JawaPos (7/9/2001).

Saparbe itu lebih kita kenal sebagai Pak Bendhot Srimulat. Ia barangkali dapat menjadi contoh kecil suatu totalitas pengorbanan sebagai seorang komedian. Kita juga dapat bercermin dari seorang Charlie Parker, saksofonis jazz legendaris Amerika Serikat. Ia pernah bilang bahwa musik adalah pengalaman Anda pribadi, gagasan dan kebijakan Anda, yang bila tidak Anda geluti secara total di dalamnya, ia tidak akan mampu muncul melalui alat musik Anda.

Bagaimana pemahaman mengenai makna totalitas serupa dalam paradigma alam pikir penghuni dunia komedi kita ? Dalam acara Koki, sekadar ilustrasi lagi, kita hanya melihat kuatnya pemahaman bahwa berpentas komedi adalah semata menceritakan koleksi lelucon hafalan, kreasi orang lain sampai aksi-aksi mengejek orang lain. Memang, semua itu sudah mampu menimbulkan tawa. Juga sudah pula membuat pelakunya menjadi kaya raya.

Tetapi kita tahu, dengan meminjam istilah dari Covey, komedian semacam itu terancam seperti menaiki tangga yang bersandar pada tembok yang keliru. Semua ulah lucunya itu akhirnya seperti hanya menggores tipis di permukaan. Karena tidak pernah mampu membekaskan sosok terdalam dari jati dirinya sebagai manusia untuk menyentuh atau menggetarkan common chord, dawai-dawai hati nurani audiens mereka sebagai manusia.

Kiranya memang sudah terlalu lama, dengan bercermin dari sepak terjang bagaimana pelawak-pelawak Indonesia selama puluhan tahun berkreasi dan menjajakan diri, kita selalu seperti tidak pernah tahu siapa diri mereka yang sebenarnya.

Setiap kali kita kehilangan seseorang pelawak, catatan-catatan atau elegi untuknya seolah selalu kekurangan bahan untuk melukiskan dirinya sebagai persona, sosok pribadi dengan keunikan manusiawi yang mampu meninggalkan warisan keluhuran untuk bisa kita kenang lama sebagai manusia.

Mudah-mudahan saya salah adanya.

Wonogiri, 23 Maret 2006

Subscribe to:

Post Comments (Atom)

Menyedihkan memang mas. Bahwa komedian Indonesia masih pintar untuk mengeksploitasi kelemahan dan kecacatan orang lain atau lawan main. Celakanya penonton pun ketawa..

ReplyDelete