Oleh : Bambang Haryanto

Email : humorliner (at) yahoo.com

Stand on the shoulders of giants.

Berdiri di bahu raksasa.

Anda sebagai pengguna Internet, sudahkah Anda akrab dengan slogan di atas ? Kata-kata indah dan dahsyat itu merupakan slogan situs Google Scholar. Edisinya berbahasa Indonesia disebut sebagai Google Cendekia. Situs tersebut merupakan situs mesin pencari untuk menemukan karya-karya ilmiah dunia.

Anda kenal Isaac Newton (1642–1727) ? Bagi Anda yang mencandui kata-kata mutiara, mungkin tidak akan menemui kesulitan memahami bahwa slogan itu diilhami oleh kata-kata ilmuwan raksasa bidang fisika dan matematika asal Inggris tersebut.

Bagi saya, kata mutiara ini pertama kali saya dengar di tahun 1980. Dari dosen saya, almarhumah Ibu Lily Koeshartini Soemadikarta, di Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Ucapan beliau itu begitu membekas, sehingga setiap kali akan menulis sesuatu, ujaran Newton tersebut senantiasa berdering di kepala ini pula.

Pastinya adalah, ketika saat itu Isaac Newton sering ditanya mengapa dirinya mampu melihat jauh ke masa depan, ia menjawab dalam sepucuk surat yang ia kirimkan kepada koleganya, Robert Hooke, pada tanggal 5 Februari 1676. Ujarnya : “If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants .” Apabila saya mampu melihat jauh ke depan karena saya berdiri di bahu para raksasa.

Raksasa yang ia maksud adalah para ilmuwan dan buah karyanya yang telah mereka sumbangkan sejak berabad-abad lalu. Himpunan ilmu pengetahuan tersebut merupakan fondasi bagi ilmuwan-ilmuwan berikutnya, dalam kiprah pencapaian-pencapaian karya ilmiah berikutnya pula.

Sebagai kalangan terpelajar, bila kita menggunakan karya-karya mereka, kita harus melakukan ritual penghormatan. Dalam ranah komunikasi ilmiah, bentuk rasa hormat dan pernyataan utang budi kepada ilmuwan-ilmuwan pendahulu itu diwujudkan berupa kutipan, rujukan, sampai daftar pustaka dalam karya ilmiah seseorang ilmuwan.

Dalam berkomunikasi di Internet, rujukan itu diwujudkan dalam bentuk hyperlink atau tautan. Merujuk pentingnya tautan ini sampai seorang konsultan bisnis di Internet, B.L. Ochman, memberikan saran, link like a crazy.

“Satu hal yang membedakan antara tulisan di blog dan di jurnalisme pohon mati (kertas) bahwa para blogger membuat tautan sedemikian luar biasa banyaknya. Tampilkan tautan yang merujuk ke blog atau situs yang Anda sebut. Tautkan dengan artikel, buku, produk, biodata, materi penjelasan dari situs lain yang Anda sebutkan pada blog Anda. Buatkan senantiasa tautan untuk informasi yang memberikan klarifikasi atau informasi latar belakang atau pun opini dari tulisan pada blog Anda,” begitu tandasnya.

Sayangnya, perilaku mulia itu justru seringkali diingkari. Atau dilecehkan. Saya pernah menulis untuk blog lain, tautan-tautan yang saya sertakan itu justru dipreteli. Itulah pola pikir kaum pendekar kertas, yang bermental kelangkaan, yang mungkin takut pembaca situsnya akan lari ke situs lain. Mereka tidak tahu bagaimana cara kerja Google, yang kehadirannya membantu siapa saja agar mampu lari ke jutaan situs-situs lainnya. Dan karena hal itu justru membuat Google menjadi kaya raya !

Dalam dunia akademisi kita, tindak pelecehan terhadap pentingnya ungkapan rasa hormat dan pernyataan utang budi kepada ilmuwan-ilmuwan pendahulu, membuat komunitas ilmuwan Indonesia tercoreng di muka dunia. Momen memalukan itu terjadi ketika seorang MZ, doktor lulusan ITB, terkuak melakukan skandal plagiasi yang kabarnya meledak seantero dunia.

Semua itu terjadi karena dirinya memperlakukan karya ilmuwan sebelumnya secara tidak semestinya. Alih-alih menunjukkan kejujuran dan rasa hormat dengan mencantumkan karya itu sebagai rujukan, tetapi dirinya justru melakukan klaim, mendakunya, sebagai karyanya sendiri. Fatal akibatnya.

Pusat humor dunia. Nasehat Newton itu merupakan perwujudan dari sikap rendah hati. Juga bermanfaat untuk mencegah pemborosan. Sekaligus memicu inovasi. Dengan mempelajari apa-apa saja yang telah dihasilkan oleh generasi sebelumnya, kita tercegah melakukan pengulangan, yang berarti mencegah pemborosan. Sehingga kemudian ilmu pengetahuan mampu bergerak terus menuju kemajuan.

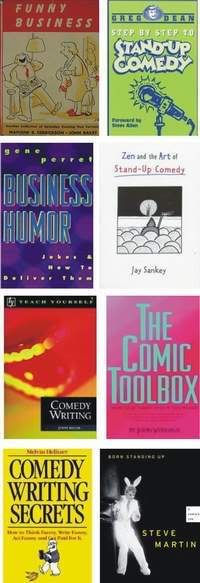

Kiat universal serupa seharusnya juga berlaku untuk dunia komedi kita. Seorang blogger komedi dari kelompok suratkabar The New York Times, Patrick Bromley, telah mengudar pesan kepada mereka yang bercita-cita memilih “jalan pedang” sebagai seorang calon komedian. Nasehatnya : “Dunia sudah memiliki seorang Mitch Hedberg atau seorang Chris Rock. Anda harus membawakan sesuatu yang baru di atas meja.”

Untuk mengetahui apa saja hal-hal yang baru tersebut, seperti Anda ketika menulis skripsi, mau tak mau Anda harus melakukan riset terdahulu. Untuk mengetahui apakah topik skripsi Anda itu sudah pernah dikaji orang atau belum. Kalau sudah pernah, Anda dapat melakukan penajaman atau memfokuskan pada kajian yang berbeda. Begitulah idealnya. Tetapi tradisi ilmiah yang wajib itu dalam dunia komedi kita seringkali tidak berjalan.

Sekadar ilustrasi, di koran Kompas Jawa Tengah (21/6/2005) pernah muncul artikel berjudul “Universitas Humor.” Ringkas kata, artikel itu melambungkan klaim gagah bahwa “jurusan lawak belum dibuka di muka bumi ini,” sehingga Indonesia berpeluang menjadi proyek percontohan kajian ilmu humor di dunia.

Artikel yang lucu. Sekaligus menggaris bawahi betapa tradisi ilmiah nampaknya memang bukan, atau belum menjadi, perilaku wajib komunitas komedi kita. Kalau seorang Jay Sankey menggambarkan rata-rata komedian itu sebagai sosok yang “very insightful, highly intelligent people,” sebaliknya komedian kita justru sering nampak tidak mau (tidak mampu ?) tampil sebagai insan yang cendekia.

Silakan simak acara Democrazy di MetroTV. Silakan perhatikan kualitas celetukan para “komedian” yang menurut saya sungguh selalu tidak sepadan dengan materi yang dibicarakan oleh nara sumber dalam acara itu.

Merujuk sedikit ilustrasi itu, kita berspekulasi bahwa para pemangku kepentingan dunia komedi kita boleh jadi tidak tahu pentingnya, atau bahkan tidak tertarik sama sekali, untuk berusaha mampu “berdiri di atas bahu raksasa.” Mereka rupanya memang sudah cukup puas dengan wawasan sampai pengetahuan warisan yang mereka miliki. Puas pula untuk terus-menerus memeluk dunia kecilnya sendiri.

Sindrom dunia kecil itu yang membuat tayangan-tayangan komedi kita, utamanya di televisi-televisi, nampak tidak pernah terkait dengan problem aktual masyarakatnya. Komedian kita tidak terpanggil untuk membicarakan nasib bangsanya. Padahal, “semua komedi harus relevan,” begitu tutur Gene Perret. Nasehat luhur yang masih sia-sia. Karena komedi kita selalu saja tidak relevan adanya.

Mereka, misalnya, tidak merasa berdosa karena tidak menyuarakan jerit penderitaan para korban akibat lumpur panas di Sidoarjo. Tidak tergerak meledeki fihak yang bertanggung jawab tetapi lebih suka cuci tangan. Termasuk pula tidak hirau terhadap tuntutan keluarga korban Insiden Trisakti dan Semanggi yang kasusnya terkatung-katung belasan tahun hingga kini.

Boleh jadi, dengan meminjam tamsil dari Piramida Maslow, penyebab tidak relevannya dunia komedi kita karena mereka memang baru sibuk berurusan pada tataran terbawah dari hirarki kebutuhan manusia itu. Mereka bersibuk guna memenuhi kebutuhan sendiri untuk bertahan hidup. Kebutuhan akan makan dan minum. Kebutuhan primitif bagi diri mereka sendiri. Semata mementingkan diri sendiri. Egosentris. Me, me, and me. Seperti sikap mental pemilik akun Facebook pada tingkat pemula.

Fatal dampaknya.

Kalau seorang Patrick Bromley pernah menegaskan bahwa comedy is a community, komedi adalah paguyuban, maka jangan harap hal-hal yang guyub itu, suburnya interaksi yang rukun dan saling mendukung antarsesama komedian, mampu berkembang dalam komunitas komedi kita. Akibat belenggu pola pikir primitif itu maka yang marak adalah pola pikir Hobbesian. Homo homini lupus. Komedian yang satu merupakan serigala bagi komedian lainnya.

Sehingga entah sudah berapa kali saya ulang dan ulang lagi pernyataan ini, betapa pola pikir primitif itu pula yang membuat organisasi mereka, PaSKI (2005), langsung mati suri ketika diumumkan berdiri hingga kini.

Matinya Angsa Emas. Pendekatan untuk selalu mementingkan diri sendiri itu, boleh jadi di luar dugaan mereka, sebenarnya justru semakin mempercepat proses bunuh diri mereka pula. Sebuah ilustrasi kasar, adalah cerita tentang kelompok komedi yang pernah berjaya di tahun 80-an. Bahkan mereka mampu mencapai rekor kontrak televisi hingga satu milyar, tetapi kini tinggal sebagai catatan kaki sejarah komedi Indonesia.

Merujuk tamsil tentang sindrom angsa emas dari Stephen R. Covey, saat itu sang angsa bersangkutan, yaitu kelompok komedi tersebut, dituntut pasar, diburu-buru dan dipaksa agar selalu mampu bertelur emas. Yaitu hadirnya lawakan-lawakan yang inovatif dan lucu. Tetapi ada satu hal vital yang mereka lupakan. Angsa emas itu tidak pernah memperoleh asupan gizi yang cukup.

Kelompok komedi itu, sepertinya, tidak pernah atau tidak sungguh-sungguh men-charge isi kepalanya dengan asupan-asupan wawasan, pengetahuan sampai sumber daya kreatif yang memadai. Akibatnya, semakin hari, angsa emas itu menjadi sakit karenanya. Lawakan kelompok itu pun kemudian tidak menggigit lagi. Ketika kontrak usai, sang angsa emas itu pun secara klinis tervonis mati pula. Sebuah tragedi. Karena sukses justru menimbulkan akibat yang mematikan.

“Think big !.” Itulah pendapat konglomerat flamboyan Donald Trump. Nasehat yang tulis bersama Robert T. Kiyosaki dalam buku berjudul Why We Want You to Be Rich: Two Men - One Message (2008), kiranya cocok untuk semua fihak yang ingin memperoleh sukses. Saya fikir, nasehat itu juga berlaku bagi komedian dan calon komedian Indonesia. Agar mereka mampu berpikir besar, bercita-cita besar, dan tidak semata terus berada di bawah tempurung dunia kecilnya selama ini.

Merujuk maraknya acara kontes mencari bakat di pelbagai stasiun televisi kita, hal itu semata menunjukkan betapa mereka kelaparan dan kehausan guna menemukan talenta-talenta baru dalam dunia hiburan. Termasuk talenta di bidang pengocok tawa !

Hanya saja, camkanlah hal penting ini. Mereka yang beruntung terpilih, tetapi tanpa visi dan tanpa bekal cukup untuk merevitalisasi dirinya sendiri, akan hanya bernasib sebagai seonggok kapur barus belaka. Dirinya hanya mampu bertahan sebentar, dan sesudah itu berubah menjadi gas yang lenyap di udara untuk seterusnya.

Nenek bercita-cita besar. Boleh jadi kita dapat belajar sesuatu hal dari tokoh yang satu ini. Ia lahir tahun 1934. Kini usianya 75 tahun. Janda seorang marinir itu beranak 4 dan pernah berkeliling dunia. Ia pernah pula menjadi wartawan. Tahun 1995, suaminya meninggal karena kanker. Tahun lalu, ia memutuskan untuk mengikuti ajang mencari bakat dan sebagai bekal ia pun nekad belajar komedi. Itulah : Grandma Lee.

Anda tahu, leluconnya cenderung nakal dan sensual. Salah seorang jurinya, Piers Morgan, pernah secara nakal bertanya, apakah Eyang Lee itu mempunyai cowok. Ia menjawab ya, dan cowoknya itu bernama Norbert. Lebih lanjut ia ceritakan, Norbert lebih muda dibanding dirinya. Berumur 74 tahun. Tetapi, ngocolnya lebih lanjut, “Norbert memiliki tubuh seorang pria berumur 72 tahun.”

Juri lainnya, bintang film seri Baywatch, David Hasselhoff, ikut nimbrung. Apakah Eyang Lee dan cowoknya itu berhubungan intim, begitu pertanyaan David. Eyang Lee tergelak. Menurutnya, terbatuk-batuk adalah permainan seks awal, bersin-bersin adalah permainan berikutnya, dan menyentuh siku merupakan permainan yang sebenarnya.

Sejak tampil di acara kontes itu, lulusan Otterbein College di Ohio tersebut menjadi terkenal di Amerika Serikat. Dalam usia yang sudah begitu sepuh itu toh ia juga mampu pula berpikir besar. Karena ia membawa misi luhur ketika bertarung dalam ajang "America's Got Talent" yang terkenal itu.

Grandma Lee (foto) yang mengagumkan. Ia benar-benar menjadi komedian raksasa yang berdiri di bahu raksasa, karena membawa misi yang lebih besar dibanding dirinya sendiri. Inilah cita-cita besar Grandma Lee ketika terjun dalam kontes sebagai seorang komedian :

“Berusaha menyadarkan kaum lansia bahwa tidak ada kata terlambat untuk berusaha merealisasikan impian, meraih cita-cita, dan mampu mengajak dunia untuk tertawa !”

Dengan bercita-cita besar, semua hal justru lebih mudah diraih.

Grandma Lee yang sepuh itu sudah membuktikannya !

Wonogiri, 13 Mei 2010

Subscribe to:

Post Comments (Atom)

Setuju, Mas. Se-slapstick-slapstick-nya komedi Amerika, seenggaknya menyelipkan satir mengenai kondisi sosial masyarakat. Makanya saya malas nonton TV. Mendingan nonton The Office (US series). Hilarious and insightful in the same time! (Kalau Mas Bambang suka nonton juga, tolong dibahas dong).

ReplyDeletehttp://rizkiharit.wordpress.com

Dear Rizki Harit, terima kasih kau telah sudi mampir lagi di blog KE ini. Pendapatmu menarik,dan semoga para kreator acara komedi di TV kita dapat memperoleh sesuatu manfaat dari pendapat Rizki yang mencubit itu. Tetapi, maaf, kayaknya para kreator acara komedi di TV-TV kita itu memiliki “selera” yang sulit difahami, sekaligus juga sulit untuk diubah. Blog saya ini, ya ditujukan untuk menawarkan perubahan itu. Mungkin saya harus bersabar, dengan mencoba menulis terus, semampuku.

ReplyDeleteOh ya, sitkom The Office, kau nontonnya di saluran mana ? Saya belum pernah menonton. Gimana kalau Rizki menuliskannya, sehingga saya bisa menyadap ilmu dan wawasanmu seputar The Office itu dari blognya Rizki ? Saya tunggu. Salam

Saya pernah nonton The Office di Indovision. Saya lupa nama channelnya (numpang di rumah teman soalnya).

ReplyDeleteAda juga yg jual DVD-nya atau menyimpan kopiannya di Internet untuk di-unduh (terakhir sudah sampai season ke-6). Tapi saya nggak menyarankan lho... hehehe.

Sebagai gambaran, coba liat http://www.officequotes.net/topQuotes.php